Armix, les irréductibles aindinois

Dans le Bugey, à 720 mètres d’altitude, culmine la plus petite commune du département. Petite, elle ne l’a pas toujours été...

Malgré la désertification, les résidents permanents continuent à entretenir la vie du village.

28 janvier 2019. C'est lundi – le seul jour d’ouverture de la mairie – et le temps oscille entre neige et éclaircies lorsqu’on emprunte la route sinueuse qui monte au village d’Armix. D’habitude, il paraît qu’on voit le Mont-Blanc. « Quand il y a le brouillard, on dirait une mer de glace », s’étonne encore Denise Trocmé, retraitée et résidente de la plus petite commune de l’Ain. Ils sont seize en hiver, et un peu plus d’une vingtaine quand les beaux jours reviennent. La neige est une contrainte, certes, mais pour les permanents elle vaut largement le luxe du « calme et de l’air pur ». Puis, ici, ce n’est pas très haut et plutôt bien situé. « C’est le bon côté de la montagne », résume Denise.

Le village déserté

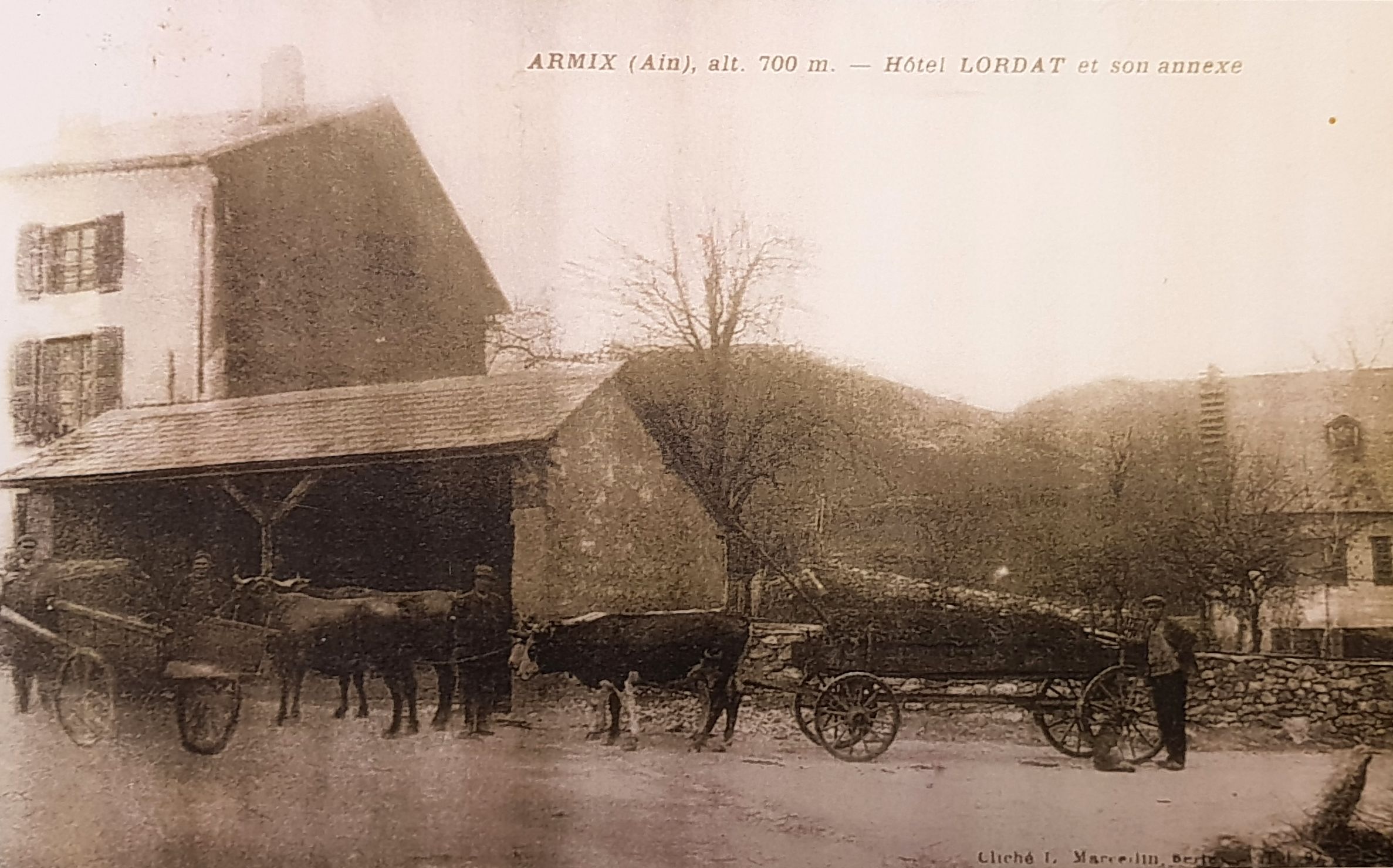

Armix a peu d’habitants aujourd’hui, mais ça n’a pas toujours été le cas. En 1806, il y avait 219 habitants. En 1906, ils étaient encore 110. À cette époque, le village avait une école, plusieurs cafés-bars, et un hôtel. L’école a fermé en 1978, et les locaux servent maintenant de salle des fêtes. L’hôtel a fermé en 1953 (voir notre avant-après ci-dessous). Une colonie de vacances a occupé le bâtiment, quelques années avant de disparaître elle aussi. Aujourd’hui, c’est une maison individuelle.

Dans les années 40,

« ça sentait le pain dans tout le village »

Arlette Robin, 91 ans

Arlette Robin vient à Armix depuis 70 ans. Elle est l’épouse de Gilbert Robin, dont la famille est armixoise. Le couple a racheté la maison familiale et y passe six mois dans l’année, à partir d’avril.

« Ce qui m’a marqué au début, c’est quand on faisait le pain dans le four communal et ça sentait dans tout le village. Les familles, chacune leur tour, chauffaient le four. À la fin, il restait un grand morceau de pâton, on faisait une grande tarte avec du vin blanc, du beurre et du sucre. C’était ce qu’on appelle aujourd’hui la tarte au sucre, et j’en fais toujours dans mon petit four ! », se remémore Arlette lorsqu’elle replonge dans ses souvenirs de la fin des années 40.

Depuis, la population armixoise n’a pas cessé de décroître, jusqu’à atteindre les 14 habitants en 1990. « Une année, il y avait même plus de chiens que d’habitants » se souvient Claude Trocmé, le mari de Denise, lui aussi retraité.

Evolution de la population armixoise entre 1793 et 2016

Pas de fusion en vue

Au vu de l’évolution démographique, la possibilité d’un mariage entre localités voisines a été soulevée. « Il y a 50 ans on a voulu fusionner avec Prémillieu ou Rossillon, mais ça ne s’est pas fait », explique Denise Trocmé. Véronique Vuilloud, l’actuelle maire du village, y songe : « On va être obligé, mais nous n’en parlons pas avec les autres maires. » Claude Trocmé est du même avis, selon lui, « il faut s’y préparer. Mais aussi garder son âme de village » nuance-t-il.

Préserver l’âme d’Armix

C’est d’ailleurs grâce à cette âme que Véronique Vuilloud est arrivée à Armix. La maire dit avoir eu un « coup de cœur pour le village », dans lequel elle est venue s’installer en 2004. Elle est devenue conseillère, puis la fonction de maire « est venue comme ça ». Aux dernières élections, il y avait même deux listes. « On a un petit budget (65 000 € en fonctionnement) mais on arrive à tourner », assure la maire. Les dernières dépenses ont été pour la mise aux normes de sécurité incendie et une étude d’assainissement. La maire explique qu’il n’y a plus d’employé municipal depuis une dizaine d’années, mais elle peut compter sur « des bonnes âmes ».

Les Diquelou, le mariage de la Bretagne et du Japon à Armix

Guillaume et Eriko Diquelou sont les derniers éleveurs du village,

installés depuis octobre 2011.

Le couple a pourtant des origines bien éloignées du Bugey.

Aujourd’hui, ils ont 350 moutons et 81 bovins « pour la viande ». Si Armix a connu un petit regain démographique ces dernières années (+4 % entre 2011 et 2016), c’est principalement grâce à la famille Diquelou qui compte trois enfants !

« Sur une vingtaine de résidents permanents, il y en déjà cinq chez nous… Ça fait quand même 25 % », observe l’éleveur, par ailleurs 1er adjoint de la commune.

Le nom d'Armix n'apparut qu'en 1666

«Le coup classique de la dépopulation des campagnes»

Claude Metzger, professeur d’histoire à la retraite, auteur de "Armix : 870 ans d’histoire d’un petit village bugiste".

Pourquoi avoir écrit un livre sur Armix ?

« Je connais le village depuis 1962. À l’époque, il y avait une colonie de vacances. Je suis d’abord venu comme moniteur, puis je suis devenu directeur. C’est là que j’ai commencé à vraiment connaître les gens. La femme du maire était allée aux archives à Bourg, pour faire des recherches sur Armix, mais elle n’a rien trouvé. J’ai donc commencé à chercher de mon côté. Petit à petit, c’est devenu un passe-temps et mes notes ont gonflé. Je n’avais pas l’idée d’en faire un livre, c’est Paul Cattin, ancien directeur des archives, qui me l’a suggéré. »

Pourquoi votre livre s’arrête à « 870 ans d’histoire » ?

« Parce la première mention du village dans les archives remonte à 1130, sous le nom d’Armeis. Et le livre s’arrête en 2000. C’est le moment où le village a changé, il n’y avait plus de vaches, plus de fruitière. Il ne restait plus qu’un éleveur qui faisait des moutons. »

Au début du XIXe siècle Armix comptait environ 200 habitants, puis la population n’a pas cessé de baisser. Que s’est-il passé ?

« À l’époque, c’était un village essentiellement agricole, surtout d’élevage. À un moment, toutes les terres ont été occupées, il n’y avait plus de places et les gens sont partis pour chercher du travail. C’est le coup classique de la dépopulation des campagnes. […] Au XIXe et au début du XXe, les jeunes descendaient travailler à Tenay ou Saint-Rambert, dans l’industrie textile. Ils partaient le lundi matin et revenaient le week-end, c’était les premiers mouvements migratoires. […] Après, les jeunes ne restaient pas. Tous les gens que j’ai connus, enfants ou adolescents, sont partis du village une fois devenus adultes, pour travailler ailleurs. »

Le nom d'Armix n'apparut qu'en 1666

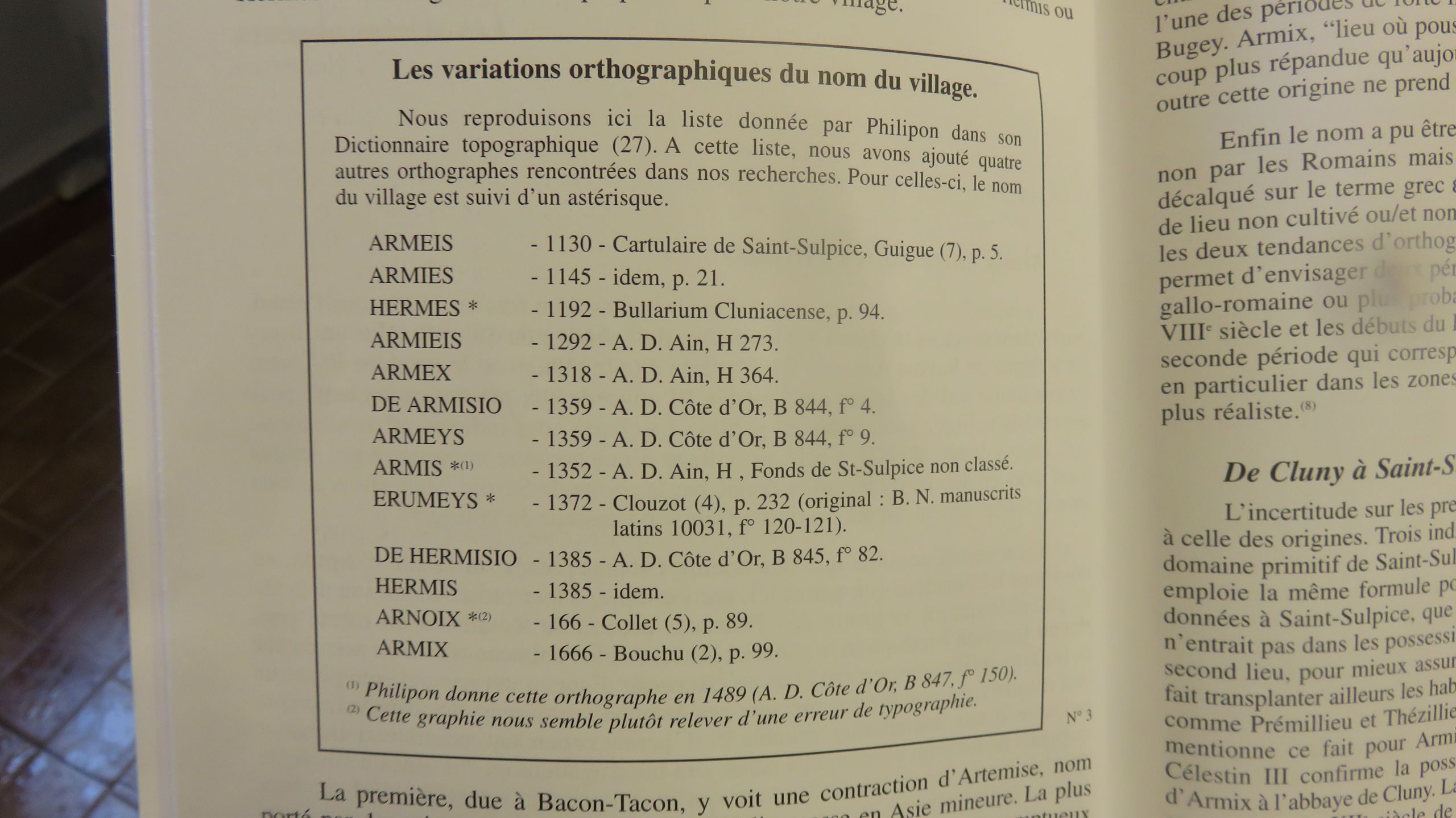

Selon Claude Metzger, professeur d’histoire à la retraite, et auteur de Armix : 870 ans d’histoire d’un petit village bugiste, il y a deux hypothèse quant à l’origine du nom de la plus petite commune de l’Ain. La première apparition écrite du nom du village date de 1130, Armix était alors Armeis. En 1145, on le retrouve sous le nom d’Armies. Claude Metzger explique avoir fait une recherche dans le Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France d’Albert Dauzat et Charles Rostaing. « C’est la base », selon l’ancien professeur. D’après cet ouvrage, Armix, Armeis ou encore Armise, signifie « lieu où pousse l’armoise ». Pour Claude Metzger, cette hypothèse n’est pas la plus appropriée. En 1372, le nom du village apparaît sous la forme d’Erumeys. Cet orthographe viendrait du latin eremus, décalqué du grec eremos qui signifie « un endroit désert ». L’ancien professeur précise que le sens de désert fait ici référence à un lieu non cultivé, non habité, qui se situe à l’écart. Selon lui, cette hypothèse repose sur le fait qu’à la suite d’une expansion démographique, les gens sont partis s’installer sur des terres non cultivées.

Ce n’est qu’en 1666 que le nom d’Armix apparaît. Toutes ces fluctuations orthographiques sont normales et courantes selon Claude Metzger, car à l’époque les noms n’étaient pas fixés comme aujourd’hui.

Images d'autrefois

Maison ancienne sur la place du village

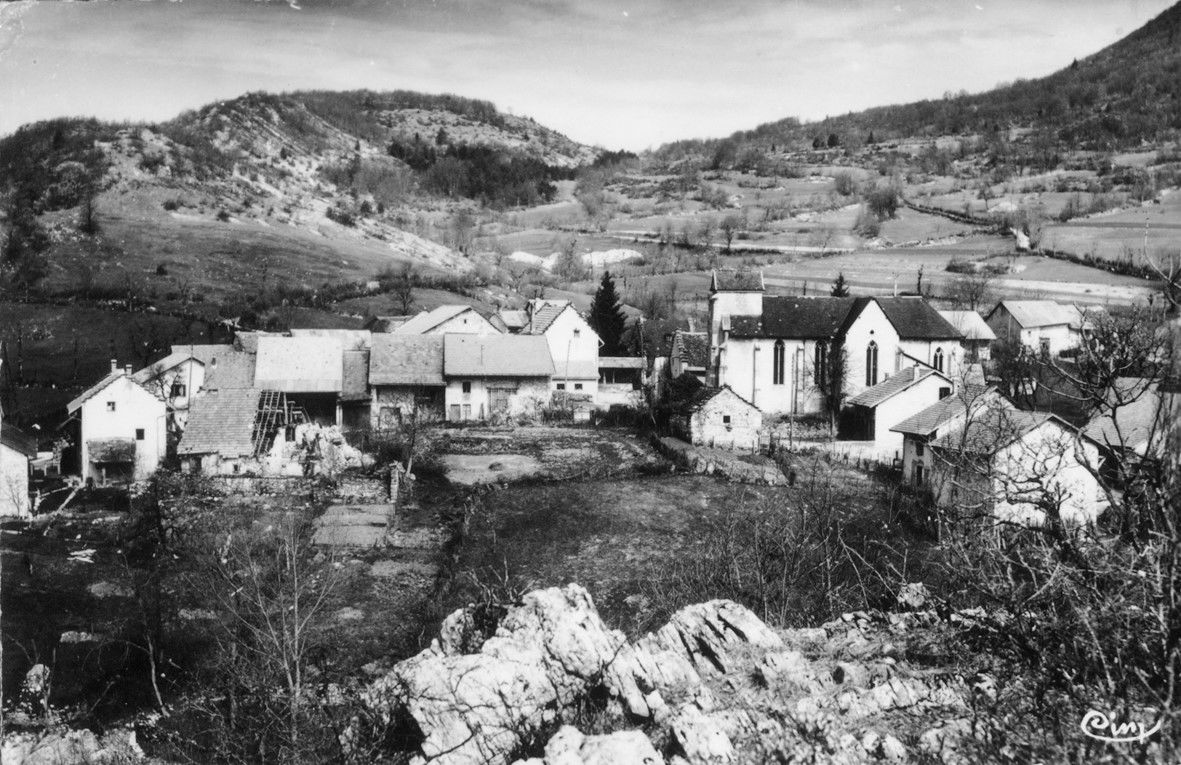

Le village d'Armix

Les vaches s'abreuvent à la fontaine du village

La fenaison (coupe et récolte des foins) en 1961

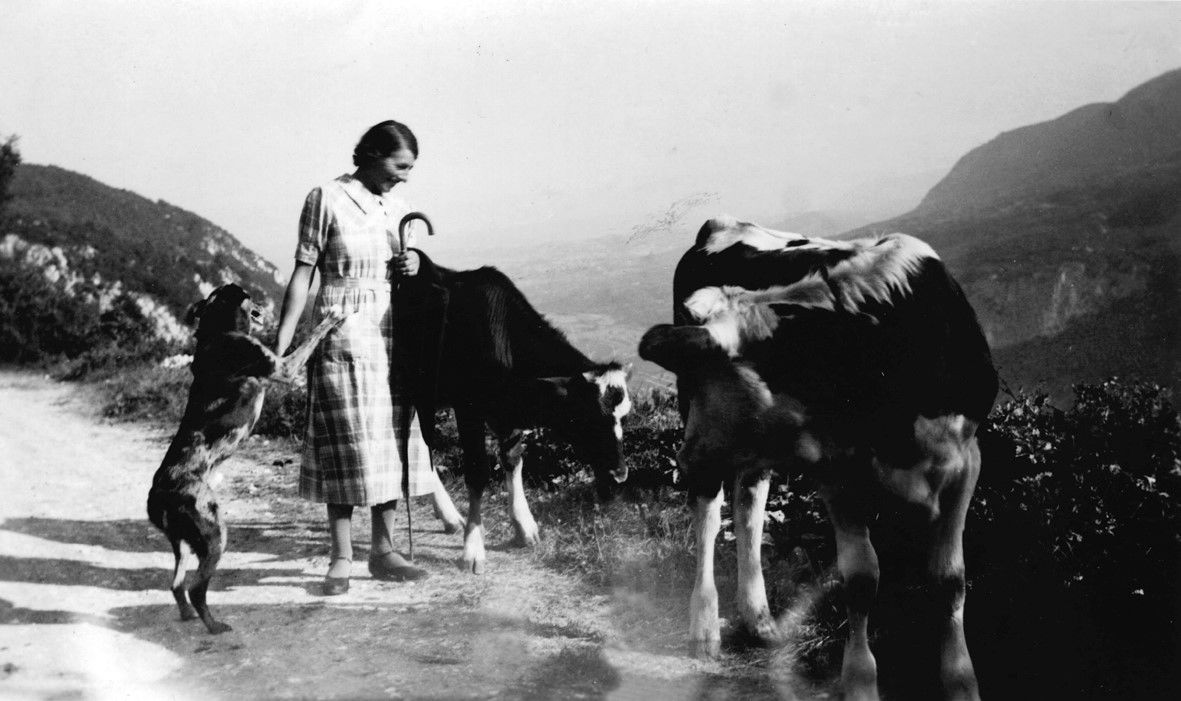

Sur la route entre Armix et Prémillieu

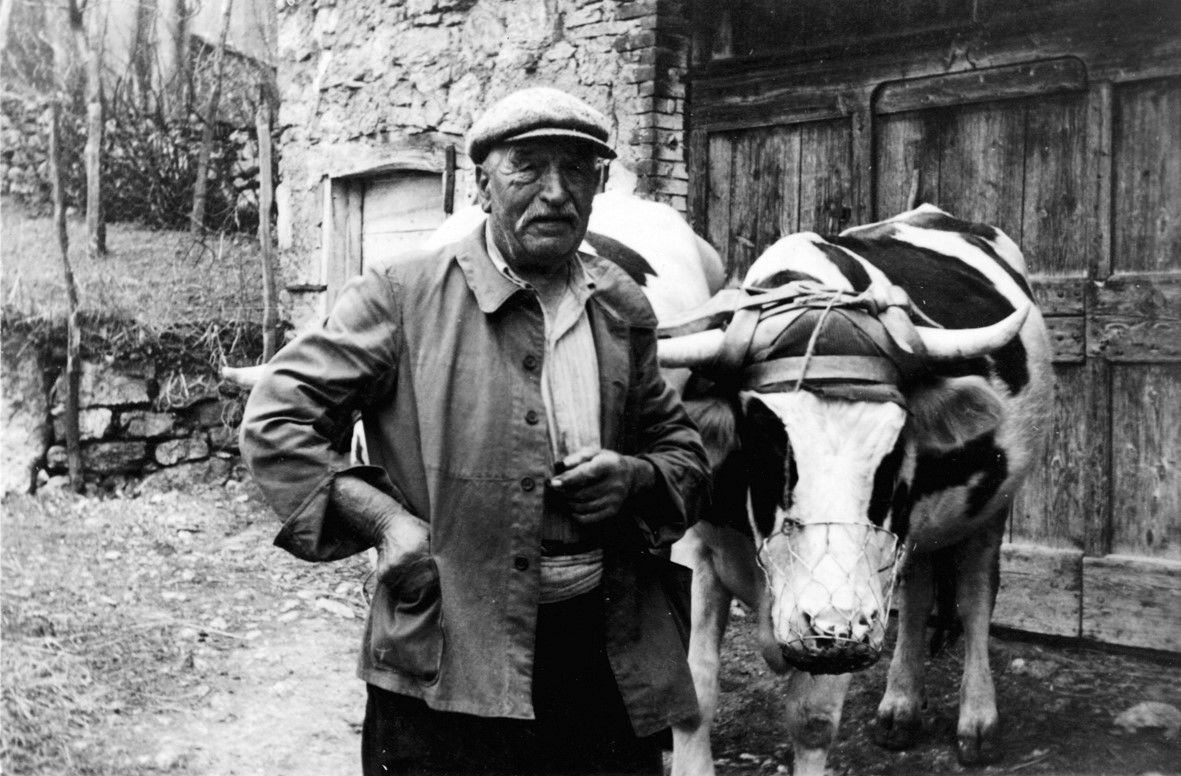

Le travail communal destiné à maintenir et immobiliser chevaux et bœufs, en particulier lors du ferrage.

L'hôtel Lordat et son annexe

L'intérieur d'une cour de ferme

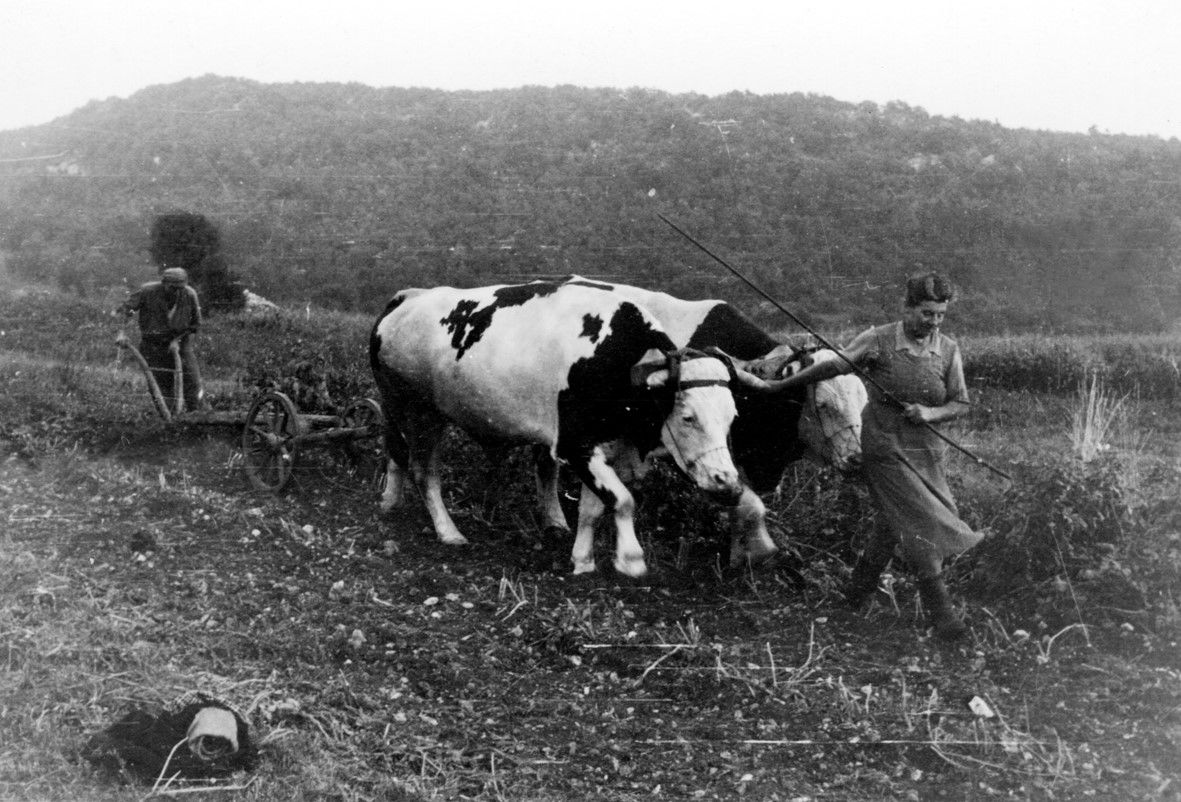

Les labours en 1962

Une partie du village en 1955

La fenaison en 1942