Comment l'hôpital Bellevue a transformé Saint-Étienne

La construction de l'hôpital à Bellevue, au tout début du XXe siècle,

a permis la création d'un nouveau quartier, autour de l'avenue de

la Libération. Mais avant d'en arriver là, le transfert de l'établissement

a été source de querelles politiques.

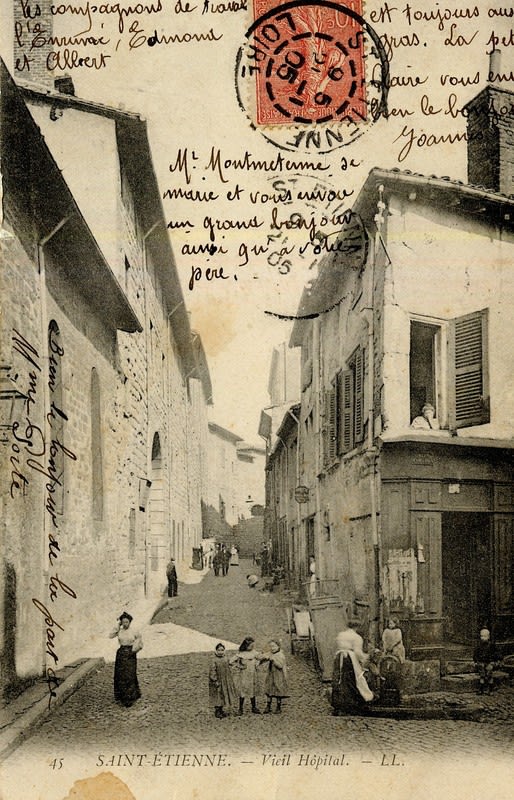

À la fin du XIXe siècle, Saint-Étienne dispose principalement de deux hôpitaux : le vieil hôpital et la Charité. Les deux sont anciens, très anciens et construits au XVIIe siècle, au milieu du siècle pour le premier, à la fin pour le second. Les deux sont proches l’un de l’autre. Le vieil hôpital se situe aux alentours de l’église Notre-Dame, dans le secteur de la place Antoine-Moine actuelle.

Les édiles municipaux songent à l’agrandir, voire à construire ailleurs quelque chose de plus grand dès le début du XIXe siècle. L’industrialisation de la région aidant, Saint-Étienne grandit et ne va cesser de s’accroître. Or, plus d’habitants conjugué à des conditions de vie à risque (les emplois sont éprouvants pour l’organisme voire dangereux) exigent des conditions sanitaires toujours meilleures. La commission administrative parle, le 12 avril 1865, de reconstruction sur un emplacement voisin. Il faut repenser un autre projet : il n’y a pas de salle pour « les fiévreux, vénériens, galeux qu’on est obligé d’envoyer à Lyon. On est parfois obligé de mettre les malades deux par lit ».

Le vieil hôpital démoli au début du XXe siècle. Photo bibliothèque de Saint-Étienne.

Le vieil hôpital démoli au début du XXe siècle. Photo bibliothèque de Saint-Étienne.

Le choix du site de Bellevue :

une bataille politique

Le maire, Émile Girodet, nomme une commission, en 1889,

pour déterrer cette vieille affaire de près de vingt-cinq ans.

Quinze membres la composent : des administrateurs, des médecins, des chirurgiens et des architectes.

Le premier problème à résoudre est l’emplacement.

Le choix se porte d’abord sur Patroa, sur les hauteurs de Montplaisir

et les premiers contreforts du Pilat, qui bénéficie d’un terrain bien exposé. Les Houillères s’y opposent car le sous-sol, riche en charbon, pourrait être exploité.

Une autre commission se réunit alors et choisit Bellevue. La question de l’hôpital se mue alors en bataille politique. Pierre Barrallon, le nouveau maire depuis 1893, veut garder l’hôpital en ville, en reconstruisant des bâtiments à la place des anciens. De l’autre côté du bâtiment de l’hôtel de Ville, où il est installé, le préfet tient au transfert à Bellevue.

Un conseiller municipal, Louis Chavanon, soutient également le projet de Bellevue. Barrallon est mis en minorité. Le préfet Lépine, qui veut régler le problème une fois pour toute, obtient un arrêté de révocation du maire.

Les urnes désignent son opposant à la mairie. Lépine a gagné : l’hôpital se construira à Bellevue. Un tract distribué en ville et signé d’un « vieux Stéphanois » dénonce le projet. « Permettrez-vous cette folie d’un hôpital à Bellevue, coûtant quatre millions pour 600 lits, soit 20 lits seulement de plus que l’hôpital actuel ? (…) Elle est belle leur démocratie. Peuple, qu’en penses-tu ? (…) Stéphanois, il est temps encore de protester contre l’hôpital à Bellevue, allez à l’hôtel de ville, les mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20 juillet ».

Le pavillon 11 en 1953. Archives municipales de Saint-Étienne.

Le pavillon 11 en 1953. Archives municipales de Saint-Étienne.

Le pavillon intérieur dans les années 1950. Archives municipales de Saint-Étienne.

Le pavillon intérieur dans les années 1950. Archives municipales de Saint-Étienne.

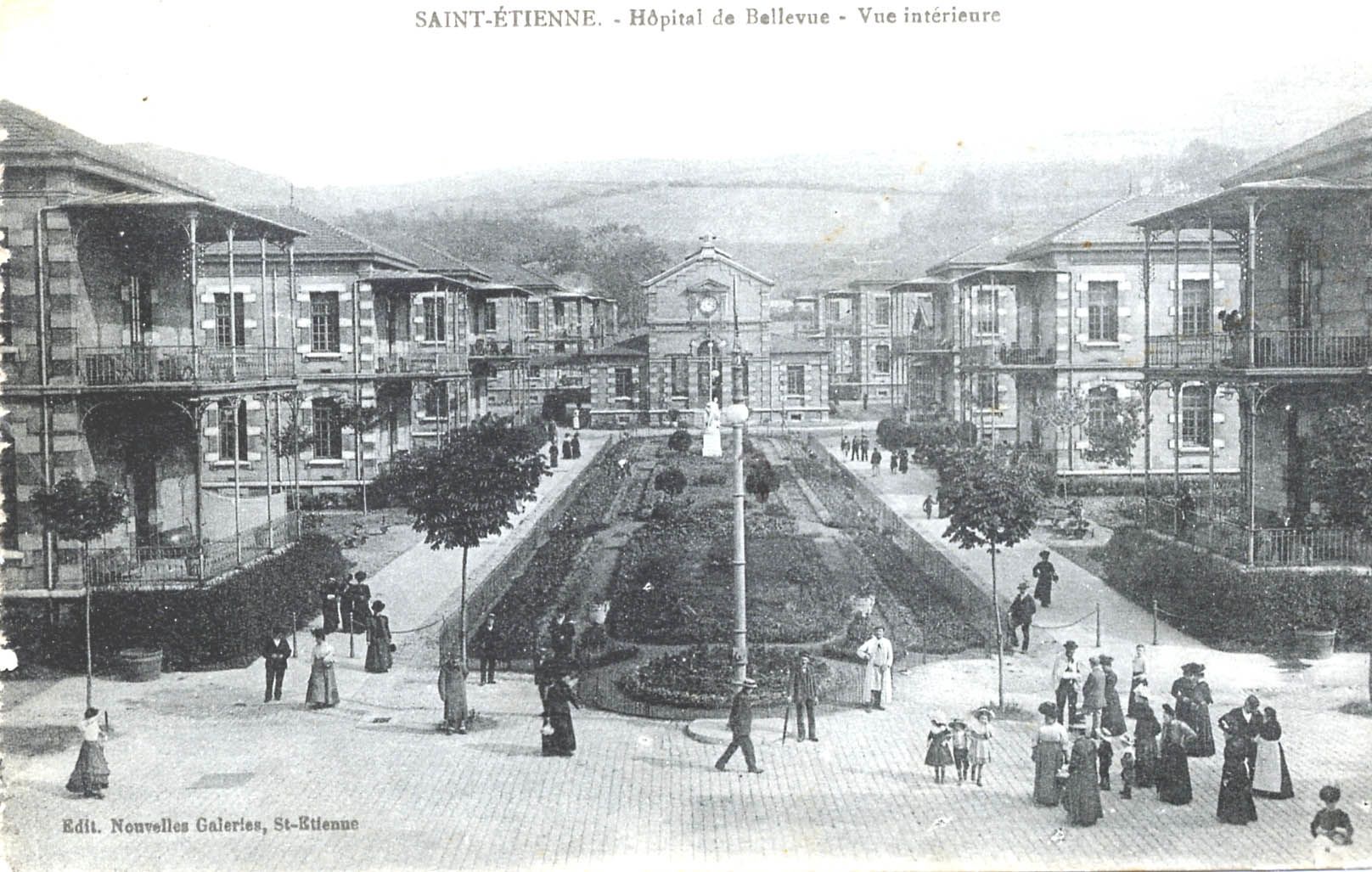

Un bâtiment signé Lamaizière

Léon Lamaizière, l’architecte le plus célèbre de l’époque, est choisi

pour bâtir l’hôpital. Architecte de la Ville mais aussi architecte indépendant, Lamaizière, aidé plus tard par son fils Marcel, a beaucoup construit à Saint-Étienne : la Condition des soies, les Nouvelles galeries, la Manufacture française d’armes et de cycles, la percée

de l’avenue président-Faure et de beaucoup d’autres maisons

et immeubles.

L’entrée au début du XXe siècle. Archives municipales de Saint-Étienne.

L’entrée au début du XXe siècle. Archives municipales de Saint-Étienne.

Les travaux ont lieu entre 1895 à 1900. La structure est pavillonnaire : l’hôpital est construit à l’image d’un quartier de 100 000 m², composé de bâtiments répartis symétriquement par rapport à un espace libre

et central. Vingt-six pavillons (les bâtiments d'administration,

de malades, des services généraux et secondaires, la Chapelle,

les dépendances ...) sont disposés autour de la cuisine, bâtiment central, sur un rayon de 100 m.

Le lotissement est régulier avec des allées rectilignes et régulières.

Le pavillon d’entrée et les bâtiments de l’administration sont placés dans l’axe. L’entrée, soignée car visible depuis l’extérieur, est monumentale

et l’inscription « Hospices civils » est gravée sur son fronton. La brique rouge et la pierre blanche sont utilisées dans les constructions.

Ces nouveaux bâtiments suscitent la curiosité et on vient parfois de loin pour les visiter. Le président de la République, Félix Faure, en visite

à Saint-Étienne l’inaugure le 29 mai 1898. Au cours de la cérémonie, Louis Chavanon, le maire, affirme que : « la municipalité a compris

ce qu’elle devait à tous ceux que la maladie conduira dans cet asile

de souffrance. Elle a voulu leur assurer, dans une plus large mesure qu’hier, une assistance plus en rapport avec les besoins de cette grande cité ouvrière, plus en rapport avec les progrès de la médecin

et de la chirurgie ».

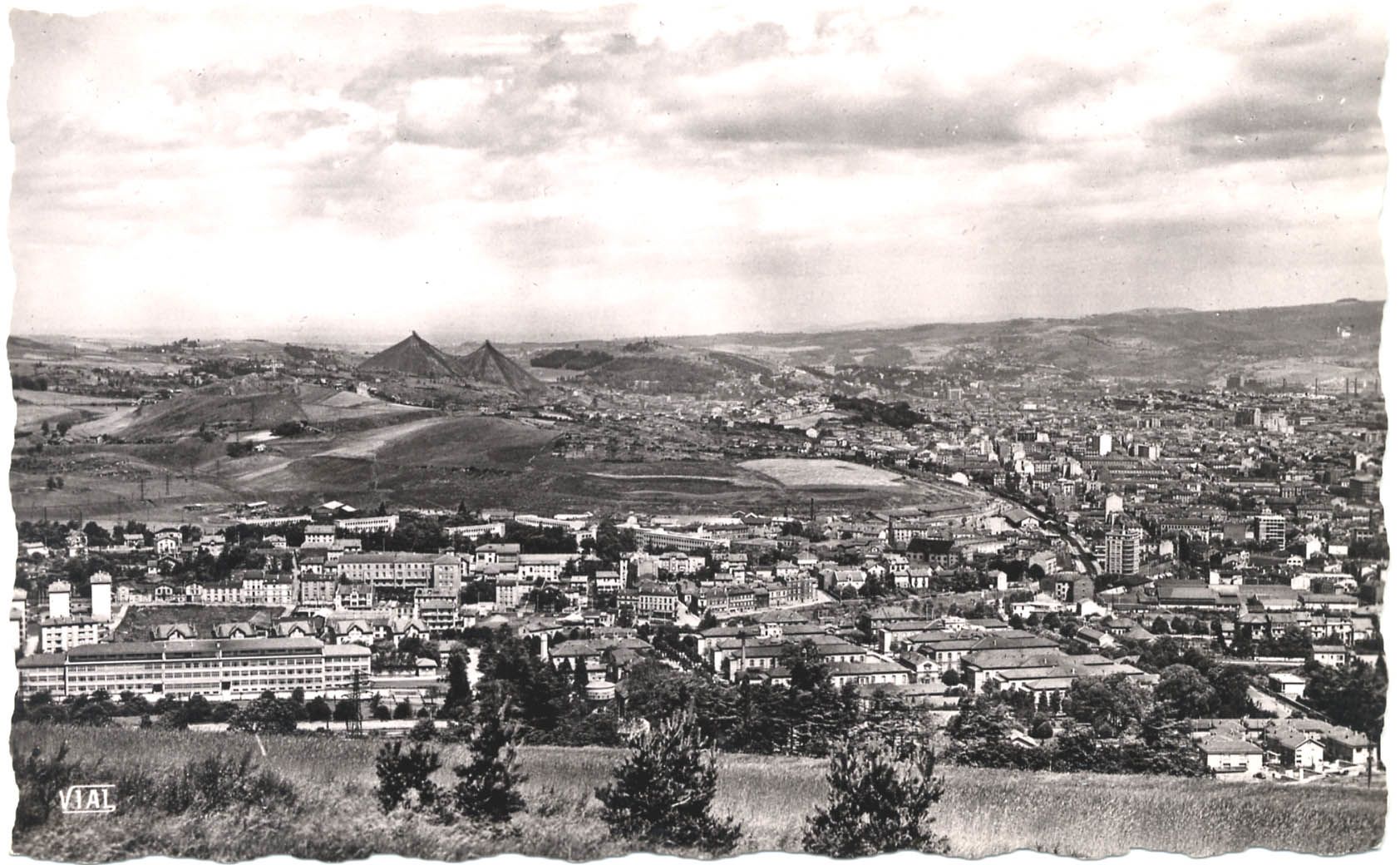

On échange les terrains

Le déménagement, gigantesque et fastidieux, dure quatre mois : matériel, fournitures et… malades ! La Ville a construit un nouvel hôpital. En échange, les Hospices civils cèdent le tènement abandonné.

Un conseil municipal extraordinaire se réunit le 25 septembre 1903.

Le projet du prolongement de la rue Nord du Lycée vient d’être approuvé par décret, en juillet. « Il importe de procéder à l’échange définitif

de l’ancien hôpital contre celui de Bellevue, afin de permettre à la Ville

de commencer dès maintenant les travaux de voirie à exécuter pour l’établissement de la nouvelle voie. » L’espace libéré permet ainsi

de requalifier entièrement le quartier de l’ancien hôpital.

Bientôt, les vieilles ruelles et les maisons qui les bordent sont détruites. Une grande rue est dégagée : l’avenue président-Faure, aujourd’hui avenue de la Libération.

Les façades sur rue au début des années 1920. Archives municipales de Saint-Étienne.

Les façades sur rue au début des années 1920. Archives municipales de Saint-Étienne.

Des bâtiments prestigieux, dont certains de style art nouveau, vont être construits dans les années 1900 et l’endroit devient le lieu d’habitation de la bourgeoisie. En délocalisant son hôpital, Saint-Étienne a pu réaménager son centre-ville et entrer ainsi dans le XXe siècle.

L’allée centrale au début des années 1920. Archives municipales de Saint-Étienne.

L’allée centrale au début des années 1920. Archives municipales de Saint-Étienne.