Dans les coulisses des urgences pédiatriques

Sur le fil du rasoir

Même si l'activité baisse l'été, le rythme

reste soutenu aux urgences de l'hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron. L'inquiétude fait souvent monter la tension alors que certaines situations auraient

pu être anticipées ou retardées.

Plongée au cœur des urgences pédiatriques le lundi 29 juillet.

Partie I : heure par heure

18 h 30 | Ça démarre fort

La garde commence. Le nombre de médecins « seniors » est divisé par deux. Ils ne sont plus que deux pour le secteur « Urgences vitales » (UV) - un en médecine, l’autre en traumatologie. C’est pourtant à partir de maintenant que l’activité va s’accroître… Pourquoi ne pas adapter les effectifs au pic de fréquentation ? « Nous sommes en effectif suffisant pour notre activité : l’urgence vitale. Et il ne serait pas souhaitable qu’il y ait une consultation H24 », estime le Pr Gillet.

« Là, on fait hôpital de jour… la nuit »

Chaque nuit apporte son lot de situations qui auraient pu être anticipées ou retardées. « On voit arriver une fièvre intermittente qui dure depuis dix jours, une éruption cutanée depuis un mois et même un mal de ventre depuis un an ! », raconte le Dr Houria Anteur. La semaine précédente, il y a eu un « effet canicule ». Pas celui auquel on pense : « Les patients venaient juste davantage en soirée car ils ne bougeaient pas pendant la journée. »

Une jaunisse depuis un mois

Ce lundi, le cas emblématique est un garçon de 11 ans souffrant d'une jaunisse depuis un mois. Il arrive en soirée aux urgences, adressé par son médecin traitant qui l’a vu dans la journée. Le courrier cite quelques résultats d’examens et demande un bilan hépatique en urgence. Gros soupir d’Yves Gillet : « S’il avait appelé, j’aurais dit OK mais pour demain 9 heures ! Là, on fait hôpital de jour… la nuit. »

Comme il ne s’agit pas d’un bilan courant aux urgences, il faudra appeler le gastro-entérologue d’astreinte pour des renseignements, chercher dans un grand tableau les anticorps à demander et, de toute façon, faire revenir le patient pour l’échographie. Il repartira avec un rendez-vous pour le lendemain.

19 heures | Il doit être vu en moins

d’une heure par un médecin

Le centre névralgique des UV se situe derrière la banque d’accueil. Dans cette salle, médecins seniors, internes et externes se relaient derrière quatre ordinateurs où s’affichent les noms des patients associés à une couleur selon le degré d’urgence (lire partie III).

Dans leur dos, un « système de rafraîchissement » défectueux s’égoutte dans un seau posé sur des couches.

Renversé en vélo par une voiture

Pointant l’écran, le Pr Gillet s’étonne que Kaiss, 11 ans, soit trié « bleu » - il doit être vu en moins d’une heure par un médecin - pour des maux de tête… avant de lire le détail de son histoire. Renversé en vélo par une voiture, le 8 juillet, l’adolescent a passé deux jours en réanimation puis une semaine en neurochirurgie. Outre le traumatisme crânien, il est blessé au genou. A sa première séance de kiné, cet après-midi, il a été pris de maux de tête et de nausées. « L’examen est très rassurant », annonce Yves Gillet. La maman pousse un « ouf » de soulagement, avant de s’enquérir des symptômes « alarmants ».

L’absence de casque est évoquée. « Comme j’ai dit aux pompiers, est-ce que vous avez déjà vu un enfant de 11 ans casqué ? », raconte sa mère. « Quand vous en voyez un, c’est que les parents travaillent aux urgences. Moi, les miens, ils sont casqués », glisse le pédiatre.

20 heures | Une morsure de chien à la tête

Le chef des urgences repasse y voir une fillette de 9 ans arrivée quelques heures plus tôt pour une grave crise d’asthme : « Ça va bien mais comme elle a eu pas mal d’aérosols, on va attendre encore une heure. »

En traumatologie, les plaies sérieuses s’enchaînent : au tendon de doigt coupé par une porte d’ascenseur succède une morsure à la tête, longue de 10 centimètres. Le berger allemand de la famille s’en est pris au garçon de 5 ans… Parents et enfants sont en pleurs.

Où sont les kits de sutures?

Pour recoudre dans le calme, le Dr Ploin sollicite Muriel, l’auxiliaire de puéricultrice. Comme les autres soignants, elle est formée aux techniques relaxantes. « J’ai travaillé sur la respiration, ça a bien détendu tout le monde. Les parents m’ont même souri », raconte-t-elle, soulagée, après l’intervention.

Il est 22 heures et les soignants sont confrontés à un autre souci : il n’y a plus de kits de sutures. Le fournisseur a changé. « Ses cartons contiennent moins de kits mais on commande toujours le même nombre de cartons ! », soupire une infirmière.

22 h 45 | Venir aux urgences,

« c’est un transfert de risque »

Cela fait quelques heures maintenant que Benoit, un interne, bataille avec une maman hyper-anxieuse. Elle assure que son enfant de 3 ans souffre d’apnées du sommeil et qu’elle a dû le ranimer « parce qu’il était bleu ». Yves Gillet propose de garder l’enfant pour un enregistrement du sommeil. Mais le dialogue de sourds persiste.

« S’il se passe quelque chose, je joue ma tête »

« Elle reproche aux médecins de ne pas prendre en charge son enfant mais en même temps, elle ne veut pas rester. Je suis persuadé à 99,9 % qu’il n’a rien mais s’il se passe quelque chose, je joue ma tête. Ça peut être l’apnée, ou autre chose… On dira alors : ils sortaient d’ici ! Les gens disent : "On va aux urgences pour ne pas prendre de risque" mais c’est un transfert du risque. Ce ne sont pas les cas graves qui sont compliqués : on sait faire, c’est technique. Ce sont les cas comme celui-ci qui sont compliqués. Il faut de l’expérience. C’est difficile pour les jeunes », explique le chef des urgences.

Il est 22 h 45. Cela fait 1 h 45 que la jeune asthmatique aurait dû sortir. Une infirmière vient le rappeler au chef de service. « J’ai eu des trucs compliqués », s’excuse-t-il auprès de la patiente et de sa maman.

23 heures | Un nombre de lits sous-dimensionné

Le temps semble s’accélérer. Le médecin d’astreinte du service des maladies métaboliques appelle pour demander l’admission de Marie Lou, 2 ans, qui ne supporte plus l’alimentation par sonde. Elle passera la nuit à l’unité d’hospitalisation de courte durée. « Cela 6 ou 7 fois que nous venons aux urgences», explique Aurélie, la maman.

« Est-ce qu’on s’inquiète ou pas ? »

« Le souci est que nous sommes à la fois un hôpital de proximité et un hôpital de spécialités avec de nombreux centres de références des maladies rares. Et nous avons un vrai problème de lits en pédiatrie : c’est sous-dimensionné », estime le Pr Gillet. Ce soir-là, il y avait aussi Sonia, arrivée à 17 heures avec sa fille Clara, 18 mois, souffrant d’une maladie génétique : « Depuis sa naissance, on est venue 3 fois. Il se passe souvent des trucs… A chaque fois, on se dit : est-ce qu’on s’inquiète ou pas ? »

Il est 23h30 quand le Pr Gillet l'informe que les analyses ne montrent rien. On ne sait pas pourquoi Clara a mal. La famille part vendredi au Portugal pour un mois. « Si ça ne va pas mieux, rappelez tôt jeudi», lui explique Yves Gillet en glissant son message : « Si vous avez pu attendre jusqu’à ce soir, vous auriez pu attendre jusqu’à demain matin. Et si vous étiez venue à 9 heures demain, vous seriez repartie à 10h30. » « Je prends note », sourit Sonia.

00 h 00 | « Surveiller, ça veut dire quoi ? »

La consultation de soins non programmés ferme. Le médecin de garde transmet la suite au Pr Gillet. Ses deux internes et leurs derniers patients rejoignent le secteur des urgences vitales. On se sert un peu plus dans le bureau. « Faut aller manger là ! », lance Yves Gillet aux internes et aux externes.

Cela fait trois heures maintenant qu’une fillette de 4 ans a « débaroulé » dans un escalier en béton. « Faut-il faire un scanner ? Sinon, combien de temps la garder encore en observation ? », interroge une interne. « Le problème du scanner, c’est qu'un enfant de 6 ans ça bouge. Donc, il faut l'endormir », répond Yves Gillet avant d’aller l’expliquer aux parents… Le temps de mettre la main sur le dernier flacon d’eau oxygénée pour nettoyer l’égratignure sur la paupière de la fillette.

Elle s’endort sur la table d’examen

Toujours vêtue de la robe de princesse dans laquelle elle s’est emmêlé les pieds, elle s’endort sur la table d’examen. Le médecin incite les parents à rentrer en continuant à « la surveiller ». « Ça veut dire quoi ? », demande la maman. Le pédiatre lui explique pourquoi il n’est pas favorable aux réveils en pleine nuit des enfants. Il précise : «S’il y en a plus de trois vomissement, il faut revenir ou un vomissement et quelque chose de différent de d’habitude. C’est pour cela que les parents sont plus à même de surveiller leurs enfants car s’il se passe quelque chose, vous le saurez. »

2 h 20 | Partager le risque avec les parents

Les médecins « se partagent la nuit ». Un interne part se coucher pour trois heures. « S’il arrive encore 4-5 patients par heure. Il vaut mieux que certains se reposent et reviennent efficaces », explique le chef de service.

« Passée une certaine heure, on devient plus conservateurs »

Parmi les cas urgents, il reste deux bébés. Tous deux âgés de 29 jours, ils présentent des symptômes similaires (fièvre, apathie…) et les analyses ne montrent rien. Le médecin senior doit décider s’il les laisse repartir ou s’il les garde en surveillance. « Laisser repartir un bébé de 29 jours, c’est à la limite des recommandations mais les médecins infectiologues pensent aussi aujourd’hui qu’il y a un risque à les garder au milieu des virus et des bactéries. Je crois qu’il faut prendre ce risque et le partager avec les parents », explique le médecin en assurant : « Je laisse toujours le choix aux parents ».

À 3 heures, l’écran affiche encore 17 patients en attente ou en cours de prise en charge. « La plupart vont sans doute rester là pour la nuit, pense Yves Gillet, sans cacher sa fatigue. Passée une certaine heure, on devient plus conservateurs. On prend moins de risques. »

x

Partie II : la violence aux urgences

Photo Burst

Photo Burst

Photo AFP

Photo AFP

« C'est presque tous les jours »

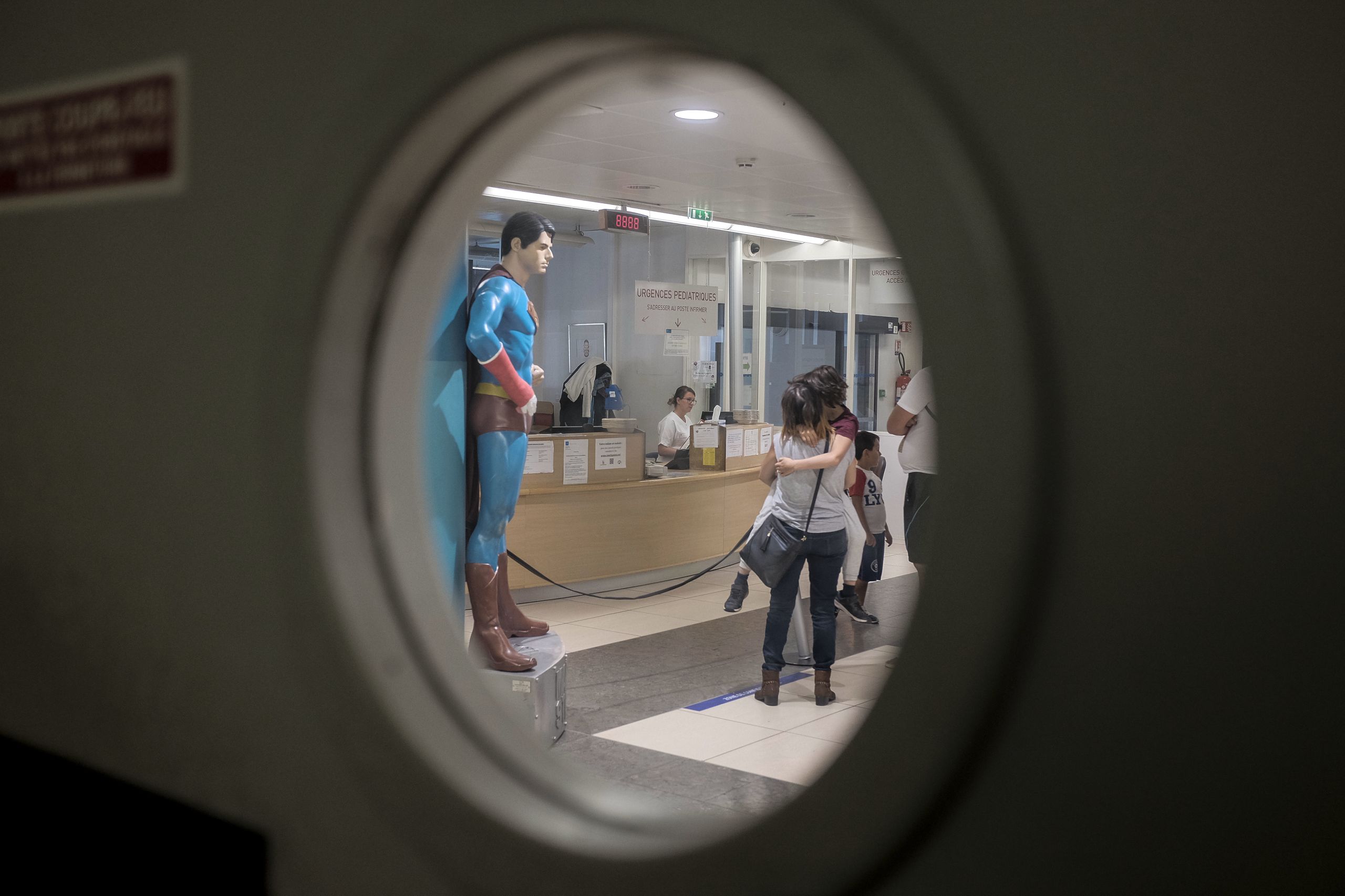

Deux doubles portes séparent désormais le hall d’accueil des services de soins où les familles n’accèdent plus, normalement, qu’accompagnées d’un soignant. « Pendant longtemps, je n’ai pas voulu de séparation. Mais, à certains moments, on passait plus de temps à renseigner qu’à soigner », explique le chef des urgences Yves Gillet. S’il assure que « c’était avant tout pour travailler dans le calme », ces portes protègent aussi de la violence.

« La violence aux urgences est le reflet de la société. On ne tolère plus d’être frustré, constate le médecin. On se fait engueuler parfois sans raison. Je me dis que ce qui est important, c’est l’enfant, ça permet de séparer », ajoute-t-il. Ces violences verbales « c’est presque tous les jours», dès qu'il y a de l'attente.

« Engueulés » pour une tétine perdue

Le dernier épisode remonte au matin même. Deux fillette suisses, âgées de 3 et 18 mois, étaient arrivées en urgence absolue après que la voiture familiale ait été percutée par un camion sur l'autoroute. « Elles étaient finalement indemnes mais le père est parti en en nous engueulant parce qu’une tétine a été perdue… », racontent les médecins. « On a fait le job ! On ne demande pas de grands mercis mais quand même... », grimace le Pr Gillet.

Les agressions physiques sont, en revanche, bien plus rares qu’aux urgences adultes. La dernière dont se souvient le personnel remonte à 4-5 ans: « Une infirmière avait reçu un scope dans la figure. » Il y a deux ans, au Nouvel An, quatre adultes soûls avaient aussi « débarqué au milieu des gamins ».

Les internes ne semblent pas choqués. « Ce n’est pas que de l’agressivité. Les gens sont demandeurs, des fois un peu plus revendicateurs mais il y a aussi plein de patients adorables. Cela n’a rien à voir avec la violence chez les adultes», estime Benoît que cet aspect ne dissuade pas de devenir urgentiste chez les adultes.

x

Partie III :

comment faire face au flux

188

C'est le nombre de passages enregistrés aux urgences la veille de notre reportage, le dimanche 28 juillet et 192, le vendredi 26. L’activité reste soutenue l’été même si elle baisse entre le 14 juillet et le 15 août. L’hiver, le nombre de passages/jour atteint souvent 300, lors des épidémies, avec un record à 397.

« La clé, c’est le triage »

« Ils viennent d’où ? » Entre les touristes de passage et les locaux rentrant de vacances, c’est la question récurrente. Cette famille-là arrive de La Réunion avec une fillette de 9 ans affaiblie. Un chikungunya ? « Je n’en ai encore jamais vu », glisse Yves Gillet, le chef de service. Ce ne sera encore pas pour cette fois : il s'agit d'une méningite virale.

Au 31 juillet 2019, pour le département du Rhône, 18 cas suspects d’arboviroses avaient été signalés à l’Agence régionale de santé après le retour de vacanciers. Au total, dix cas de dengue ont été confirmés, trois cas de chikungunya et un cas de zika chez un patient revenant de Côte-d’Ivoire.

Une échelle de cinq couleurs

À 19 h 40, Yves Gillet se félicite : « Tous les indicateurs sont OK. » Aucun patient ne dépasse le temps d’attente imparti à sa situation. Mais deux heures plus tard, le chef des urgences s’étonne : « C’est quoi cette avalanche de bleu et de violet ? » « C’est souvent parce qu’on a un doute qu’on met en bleu », répond une infirmière.

À leur arrivée aux urgences, les patients sont vus par une infirmière d’accueil et triés, selon une échelle en cnq couleurs. Inspirée de l’échelle du plus gros hôpital pédiatrique canadien (Sainte-Justine), elle a été adaptée aux réalités locales. Chaque patient reçoit une couleur allant du rouge - urgence absolue, prise en charge immédiate – au vert pour une prise en charge « le plus vite possible ». L’âge est un critère : quels que soient ses symptômes, un bébé de moins de 3 mois n’est jamais classé vert.

« Attendre aux urgences, c'est bon signe »

« La clé, c’est le triage et notre tri fonctionne bien », estime le Pr Yves Gillet. Chaque jour, un médecin senior relit les dossiers de la veille, vérifie la cohérence ou pointe les « bizarreries » comme un enfant classé vert qui a subi de nombreux examens. Les indicateurs sont aussi revus lors d’une réunion mensuelle entre médecins et infirmiers. « Les évaluations ont montré que ça marche très très bien. Attendre aux urgences, c’est bon signe. Il y a peu de couacs sur la gravité et c’est rarement au niveau du triage. On va aussi revoir le patient si on a un doute », précise le chef de service.

Une thèse a montré que, sur 87 000 consultations par an, 26 patients classés vert s’étaient retrouvés en soins intensifs. « Ça nous a paru énorme sur le moment. En fait, c’est infinitésimal », souligne le pédiatre qui déplore « la réputation colportée par certains confrères : ils disent "n’allez surtout pas aux urgences de l’HFME". Mais moi, je suis fier de travailler ici ! »

Photo Burst

Photo Burst

Photo DR

Photo DR

Migrants isolés :

« On les laisse passer une nuit au chaud »

Les urgences accueillent, chaque jour en moyenne, un mineur isolé. Avec deux pathologies récurrentes: la tuberculose et le syndrome de stress post-traumatique. « Nous sommes assez démunis. C’est éprouvant quand on sait qu’on ne peut pas faire grand-chose », regrette le Dr Houria Aunter.

Professeur Gillet. Photo Sylvie MONTARON

Professeur Gillet. Photo Sylvie MONTARON

L’hiver, quand les assistantes sociales ont téléphoné partout, qu’il n’y a pas de place dans les foyers, « on les laisse dans la salle d’attente passer la nuit au chaud... pour se donner bonne conscience », ne peut que constater le Pr Gillet. « On hospitalise très peu par rapport aux adultes. On n'a pas de lit », précise l'urgentiste.

L’été est aussi une période délicate car « il n’y a souvent plus d’associations et parfois pas de travailleurs sociaux », explique le Dr Dominique Ploin.

Partie IV :

le manque d'effectifs inquiète

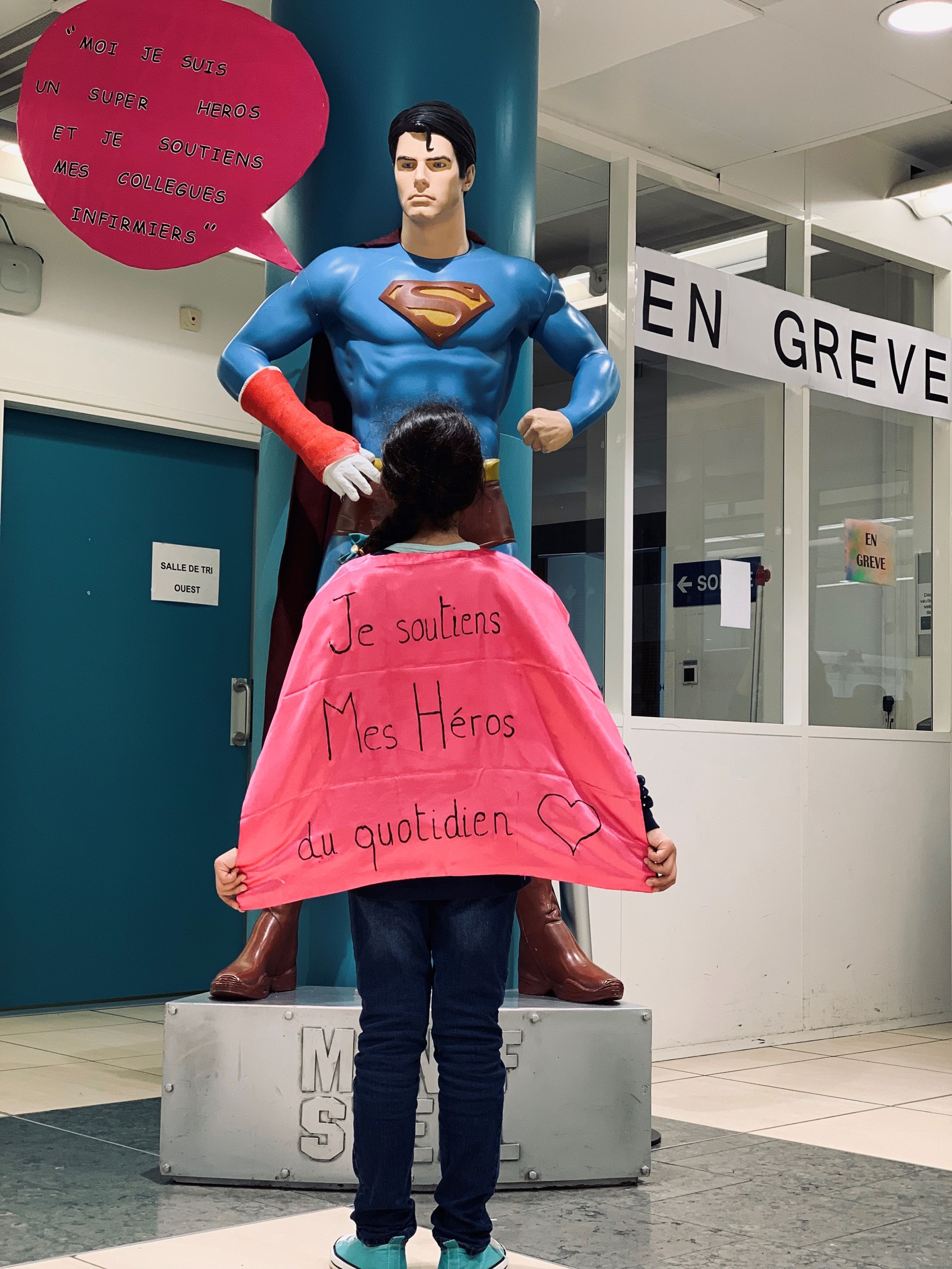

Une grève express

pour des postes supplémentaires

Au printemps, les infirmières des urgences de l’HFME ont rapidement rejoint le mouvement de grève national. « Nos revendications portaient sur les moyens, la reconnaissance de nos responsabilités dans le service et la revalorisation salariale », explique Cyrielle (prénom d’emprunt). Les infirmières demandaient un effectif de six infirmières minimum jour (7 h-19 h) et nuit (19 h-7 h) et deux auxiliaires de puéricultrice (AP).

Actuellement, il y a une seule auxiliaire pour les deux secteurs et les infirmières ne sont parfois que cinq (réparties entre le triage et le soin) comme le soir de notre reportage. Les grévistes demandaient également qu’un poste soit réservé à la médiation afin de faire baisser l’agressivité.

Photo d'archives Richard MOUILLAUD

Photo d'archives Richard MOUILLAUD

« Les patients ne se doutent pas qu’ils vont encore attendre avant de voir un médecin »

« L’hiver, quand c’est le rush, même si on est trois au tri, on n’arrive pas à réguler ; la queue s’étend et les gens peuvent attendre une heure avant de voir l’infirmière d’évaluation. Il faut aussi avoir un œil sur les patients qui attendent. Bref : être partout à la fois. Parce que, quand les gens nous ont vues une première fois, ils ne se doutent pas qu’ils vont encore attendre avant de voir un médecin. Et on n’a pas le temps de leur expliquer de A à Z comment ça va se dérouler. C’est important que quelqu’un ait ce rôle-là, puisse répondre aux questions, à l’angoisse », poursuit Cyrielle.

Bien qu’elles n’aient pas obtenu toutes leurs revendications, les grévistes ont accepté les propositions de la direction : une création, au 15 septembre, de poste d’AP de nuit supplémentaire (soit trois postes équivalent temps plein) et une création, au 16 octobre, d’un poste d’AP de jour supplémentaire (soit 2,8 ETP) chargée d’une mission d’information, de surveillance de la salle d’attente et, le cas échéant, de régulation. Si la grève s’est arrêtée au bout de trois semaines à l’HFME, des mouvements se poursuivent dans d’autres services des Hospices civils de Lyon notamment à Lyon sud.

L'hôpital a fêté

ses 10 ans en avril 2018