Des cadavres anonymes exposés derrière de grandes vitres. Un ancien bateau lavoir vétuste qui pourrit au rythme des turbulences du Rhône. Et chaque jour, des files de personnes qui s'étirent pour identifier les défunts. A Lyon, à partir de 1850, la morgue flottante occupait une place majeure dans le quotidien des habitants. Là, amarré juste sous l'Hôtel-Dieu, cet ancien rafiot réaménagé a vacillé sur le fleuve pendant 60 ans. A quoi ressemblait-il ? Pourquoi a-t-il survécu tant d’années ? Et qui le faisait vivre ? Voici l’histoire aussi tumultueuse que fascinante de la morgue flottante de Lyon.

Par Hugo Poncet

CHAPITRE 1

Un bateau lavoir nommé morgue

Les odeurs étaient insoutenables. Depuis de nombreuses années, les plaintes répétées des habitants du quartier Saint-Paul dans le Lyon du milieu des années 1800 s’entassaient. Elles étaient si nombreuses qu'elles ont entraîné la fermeture du dépôt mortuaire près de l’église, tant les miasmes des corps embaumaient les environs. Alors, pour absorber l’afflux de macchabées, le seul dépôt de l’Hôtel-Dieu ne pouvait suffire.

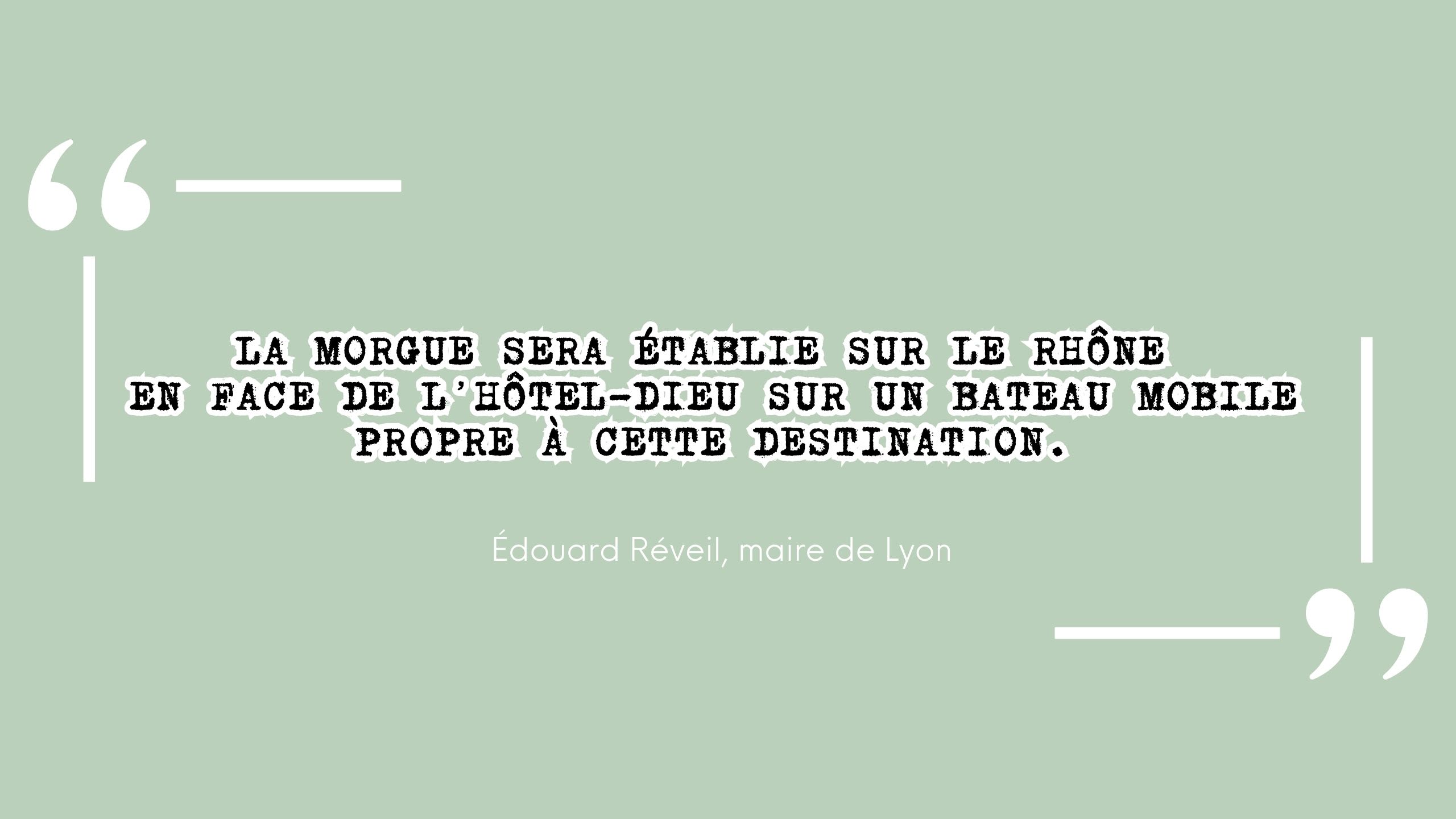

Le maire de l'époque, Edouard Réveil, prend les choses en main et fait une annonce de taille :

C'est ainsi qu'en mai 1850, après un décret approuvé en conseil municipal, la morgue flottante est née.

Carte postale Archives Municipales de Lyon/4FI 9262

Carte postale Archives Municipales de Lyon/4FI 9262

Des travaux sont entrepris sur une platte, comme on qualifiait en parler lyonnais ces bateaux à fond plat permettant de laver le linge avec l’eau froide du fleuve. Ce tas de bois vétuste allait devenir une morgue, aussi improbable que cela puisse paraître.

L’embarcation est ainsi amarrée sur le quai, sous le magnifique dôme Soufflot de l’Hôtel-Dieu. Elle est reliée à la terre ferme grâce à d'épaisses chaînes et une passerelle afin de maîtriser les tumultes du fougueux fleuve Rhône.

Ancienne carte postale à l'auteur inconnu

Ancienne carte postale à l'auteur inconnu

Sa position est centrale, connue de tous les Lyonnais. Ici, des femmes prennent soin du linge sur d’autres bateaux-lavoirs. Là, des chevaux font trempette dans les eaux, offrant un spectacle bucolique aux touristes comme aux habitués. Depuis le pont de la Guillotière, le tableau est à rendre jaloux un Parisien. Pourtant, ce rafiot au premier plan, sur lequel ne repose aucune inscription, renferme de nombreux mystères.

Le bain des chevaux dans le Rhône, avec la morgue en fond. Photo BML/Fonds Jules Sylvestre

Le bain des chevaux dans le Rhône, avec la morgue en fond. Photo BML/Fonds Jules Sylvestre

L'eau ruisselle sur les morts

Mais pourquoi donc une morgue est-elle installée sur le Rhône ? Le dépôt mortuaire de l’Hôtel-Dieu étant dépourvu de système de refroidissement, il fallait trouver une solution à moindre coût pour conserver les nombreux cadavres anonymes. L’eau bien sûr ! Sur le Rhône, elle est disponible en quantité illimitée et ne coûte pas un centime.

Un système d’arrosage est ainsi conçu, puisant l’eau du fleuve, qui continuellement, ruisselle sur les défunts pour les garder frais au gré de petits robinets disposés en hauteur. Le dispositif est simple mais efficace. Quand le débit du Rhône est suffisant...

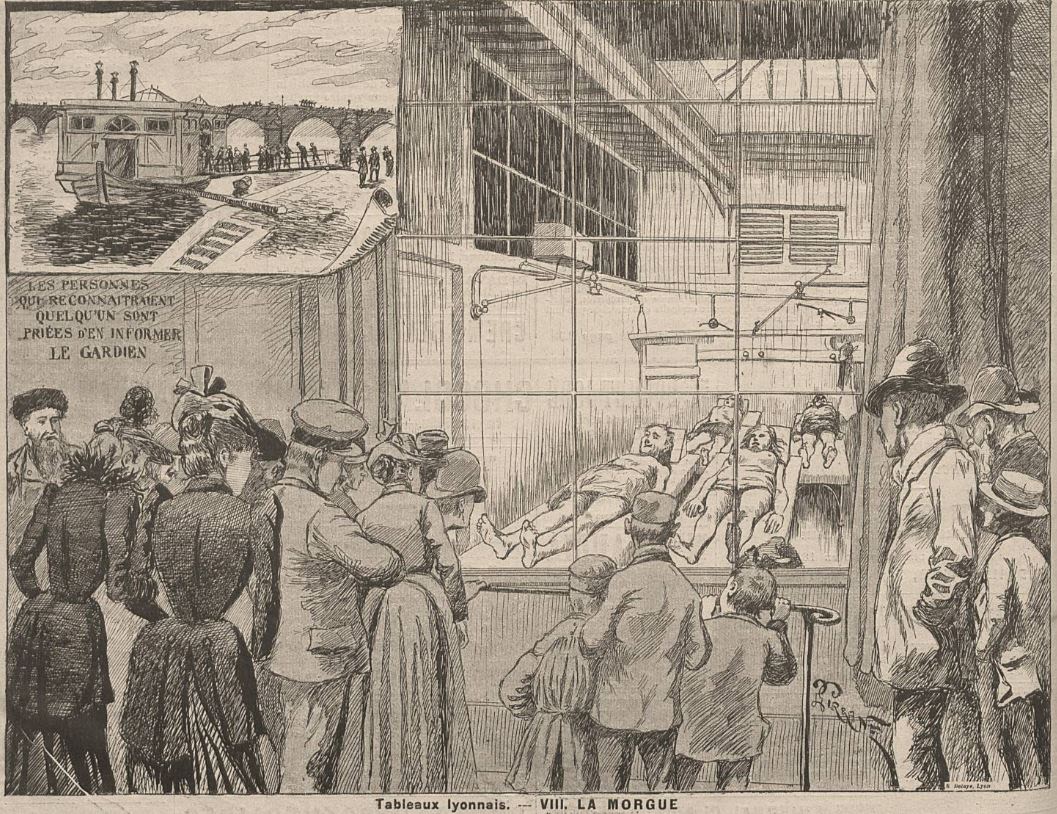

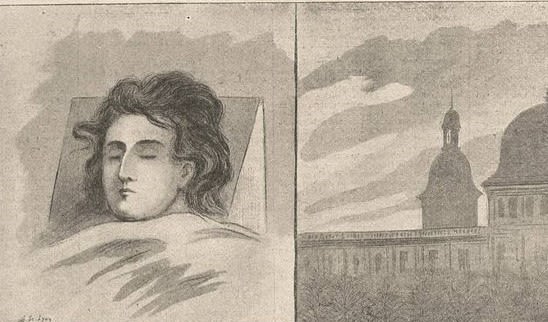

Dessin paru dans Le Progres Illustré le 10 avril 1892 par Gustave Giranne

Dessin paru dans Le Progres Illustré le 10 avril 1892 par Gustave Giranne

L’emplacement de cette nouvelle morgue est idéal. Les effluves nauséabonds de la mort s’évaporent au gré des flots, dans les vents et le brouillard. Et elle permet à la foule de se masser facilement devant les vitres pour identifier les morts. Car c’est le but premier de cette morgue : poser un nom sur ces hommes et femmes anonymes, repêchés des eaux, assassinés ou retrouvés sans vie dans les rues.

Depuis le pont de l'Hôtel-Dieu, la si discrète morgue.

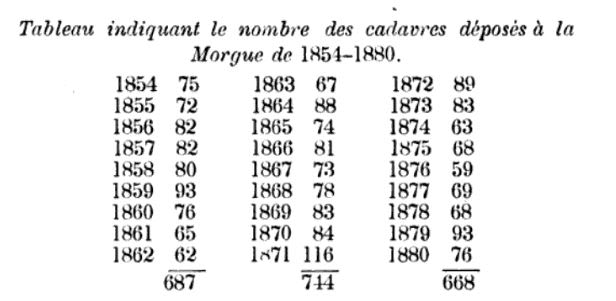

Les morts affluent sur ce bateau et il faut les réceptionner, les laver, les préparer et enfin les exposer sur des tables en marbre, à la vue des badauds qui passent par là. A titre d’exemple, entre 1854 et 1880, 2099 corps ont été déposés à la morgue, soit environ 77 par an. L’entrée est publique, interdite aux enfants de moins de 15 ans, et l’affluence soutenue, tous les jours de la semaine.

Tableau issu du mémoire De l'importance de créer à Lyon une morgue, envoyé par Lacassagne au conseil municipal de Lyon.

Tableau issu du mémoire De l'importance de créer à Lyon une morgue, envoyé par Lacassagne au conseil municipal de Lyon.

Crue dévastatrice

Cette technique d’identification trouve son utilité et son public mais les abords du Rhône ne sont pas sans danger. L’activité fluviale soutenue sur cet axe fait tanguer la morgue aux rythmes des multiples traversées des bateaux. Déjà vétuste, l’embarcation paraît de moins en moins solide. Et elle n’a pas résisté. Dans la nuit du 21 au 22 août 1852, la morgue flottante est emportée par une crue dévastatrice. Avec elle, les défunts entreposés et exposés.

Le tragique événement doit sonner le glas de cette expérimentation. Divers projets, que nous développerons par ailleurs, sont envisagés pour ériger une nouvelle morgue, mais tous tombent à l'eau. Pendant ce temps, les corps s’amoncellent au dépôt de l’Hôtel-Dieu, qui n’autorise toujours pas les visites publiques. En octobre 1853, soit 10 mois après la crue, le bateau morgue est de retour. Malgré les prises de becs entre architectes, politiques, ingénieurs ou encore médecins, la morgue est reconstruite à l’identique et au même endroit !

L’ouvrage devait être provisoire, il a finalement perduré pendant 60 ans.

CHAPITRE 2

Dans les entrailles de la morgue

Vous voilà désormais au pied de l’Hôtel-Dieu, un dimanche après-midi. C’est l’heure, comme chaque semaine, d’aller à la morgue. Sur l’étroite passerelle, le pas est lent. Vous poussez les portes à battants et avancez. « Une fois dans le hall d’entrée, on regarde sur la droite, à travers une grande baie vitrée où quatre corps sont installés sur des dalles de pierre baignées de lumière par une verrière au-dessus. Si on reconnaît quelqu’un, il faut avertir le gardien qui a son petit comptoir dans le hall. Au fond, une toute petite salle d’autopsie et sur la gauche, la loge du gardien où il vit: un lit, une table, une chaise, des toilettes, une petite cuisine, un petit local technique et c’est tout.»

Ludivine Stock, dessinatrice et scénariste Les Rues de Lyon. Photo Hugo Poncet

Ludivine Stock, dessinatrice et scénariste Les Rues de Lyon. Photo Hugo Poncet

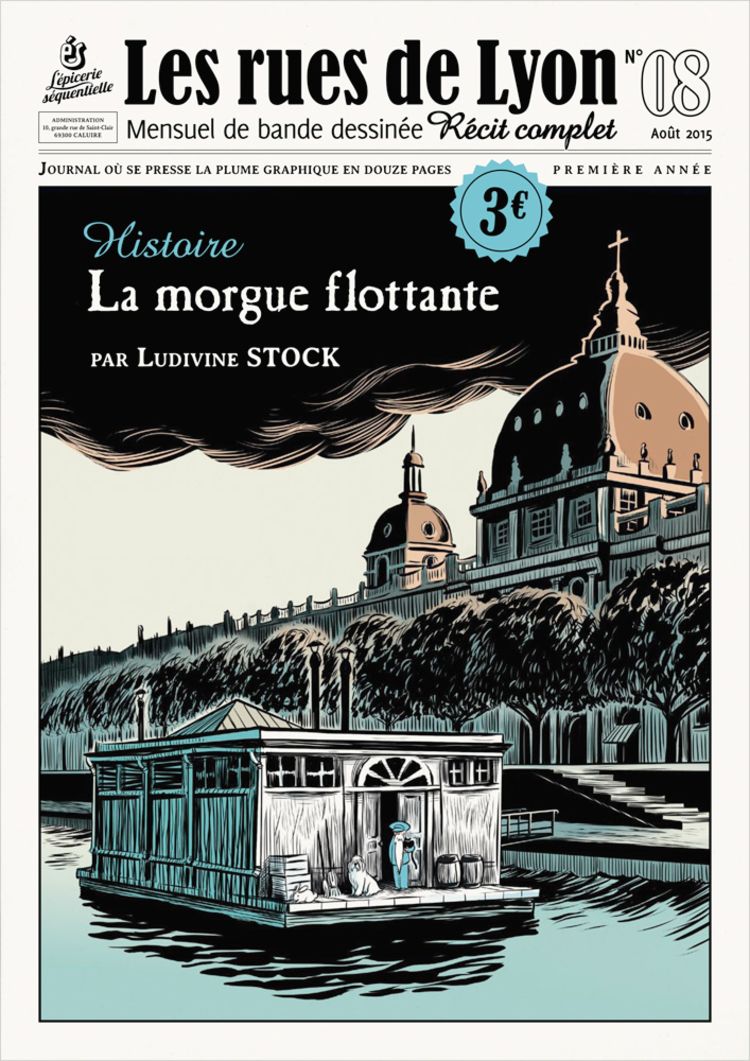

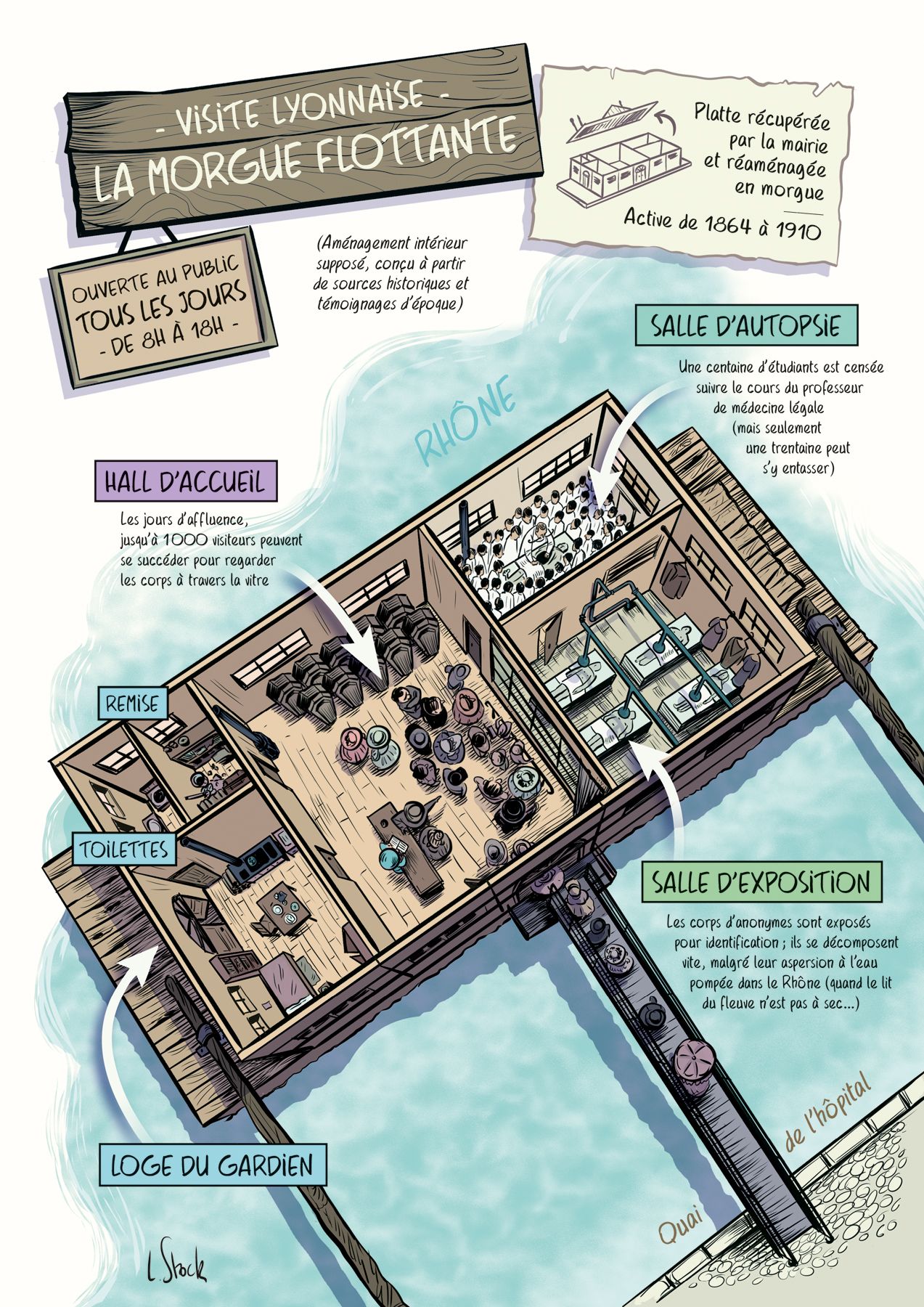

C’est sous le coup de crayon de Ludivine Stock que l’intérieur de la morgue nous devient si rapidement familier. Avec sa BD réalisée pour Les Rues de Lyon, en 2015, la dessinatrice et scénariste prend le lecteur d'aujourd'hui par la main et le place dans la file d’attente du bateau-morgue, en 1901.

Deux mois et demi de recherches (fonds Lacassagne, thèse de Muriel Salle (1), archives de Lyon, coupures de presse…) et de digestion ont été nécessaires pour choisir l’angle narratif. Avec la difficulté supplémentaire d’imager un lieu dont l’intérieur restait un mystère.

«J’ai retrouvé des écrits du professeur Lacassagne, de ses étudiants, des médecins et d’articles de journaux qui décrivaient l’endroit. A partir des photos d’époque, j’ai calculé l’échelle réelle du bâtiment et en recoupant, j’ai fait mes déductions», explique-t-elle.

1- L’avers d’une Belle Époque : genre et altérité dans les pratiques et les discours d’Alexandre Lacassagne (1843-1924), médecin lyonnais - Muriel Salle

La morgue flottante - Les rues de Lyon n°8, de Ludivine STOCK, éditions L'épicerie séquentielle, 2015

La morgue flottante - Les rues de Lyon n°8, de Ludivine STOCK, éditions L'épicerie séquentielle, 2015

Sur ce plan, on distingue bien les différents espaces : l’accueil, la salle d’exposition, la loge du gardien, les toilettes, la remise. On mesure ainsi l'exiguïté des lieux, notamment dans la salle d’autopsie d’à peine 16 m². Chaque semaine, le célèbre professeur Lacassagne, dont nous reparlerons, emmenait une centaine d’étudiants pour mener des autopsies alors que seule une trentaine d’entre eux pouvait tenir.

Un arrière-goût de vase

«C’était un bâtiment voué à une fin dramatique, le bois pourrissait», replace Ludivine Stock, qui tout du long de son récit rend compte de l’insalubrité des lieux grâce aux dialogues ou au dessin.

Les couleurs justement ne sont pas choisies au hasard. «J’ai utilisé le bleu verdâtre, comme une eau stagnante. Je voulais retranscrire les sensations de l’époque, presque rendre compte des odeurs qu’on pouvait ressentir sur ce bateau, celle de la mort», développe l’autrice. Et ça marche.

Le "père Delaigue", plus qu'un gardien

Les odeurs, Claude Delaigue, gardien de la morgue, ne les sentait même plus. Pendant plus de 20 ans, cet homme qui a bel et bien existé constitue un personnage indissociable de l’histoire du lieu. Il est ainsi devenu le fil conducteur de la BD. Avec sa tenue bleue qu’il traîne sur chaque planche, impossible de le perdre de vue.

«Grâce aux descriptifs de Lacassagne et d’étudiants, je savais qu’il avait un grand chapeau, une grande barbe et une blouse de travail, détaille la dessinatrice. J’en ai fait mon personnage pivot car il voit défiler les vivants, les morts et le soir, il reste là, tout seul. Il faisait juste son travail mais un travail énorme. A-t-il été reconnu à sa juste valeur ? Je ne pense pas. C’est une façon de lui rendre hommage.» Réceptionner les corps, en prendre soin, les présenter dans cet environnement difficile, c’était ça son boulot.

La morgue flottante - Les rues de Lyon n°8, de Ludivine STOCK, éditions L'épicerie séquentielle, 2015

La morgue flottante - Les rues de Lyon n°8, de Ludivine STOCK, éditions L'épicerie séquentielle, 2015

Le "père Delaigue", c’était aussi un amoureux des animaux. Chien, chats, lapins et poules vivaient à ses côtés. Souvent, il venait en aide aux bêtes en péril, comme ce vautour un jour. Pour ses sauvetages, il a même reçu la médaille de la SPA.

Cet homme simple a, au fil du temps, développé un flair inégalé. Il savait même distinguer un cadavre venant du Rhône ou de la Saône, racontait-on. «C’était très utile pour le professeur Lacassagne avec qui il travaillait beaucoup.» Il y avait du respect et de la tendresse. C’est d’ailleurs ce qui ressort de son oraison funèbre après sa mort de maladie, en 1901, lue par le professeur lui-même. «Au vu de la foule qui suivait son corbillard, on se rend compte de sa popularité», conclut Ludivine Stock.

La morgue flottante - Les rues de Lyon n°8, de Ludivine STOCK, éditions L'épicerie séquentielle, 2015

La morgue flottante - Les rues de Lyon n°8, de Ludivine STOCK, éditions L'épicerie séquentielle, 2015

La morgue flottante - Les rues de Lyon n°8 de Ludivine STOCK, éditions L'épicerie séquentielle, 2015, 12 pages, 3 €. Disponible en commande ici ou en librairies.

CHAPITRE 3

Des affaires retentissantes

Désormais, vous connaissez les lieux comme votre poche. Mais attendez de savoir ce qu’il s’est passé à l’intérieur… L’une des affaires criminelles les plus célèbres est sans conteste celle de la femme coupée en morceaux, en 1901.

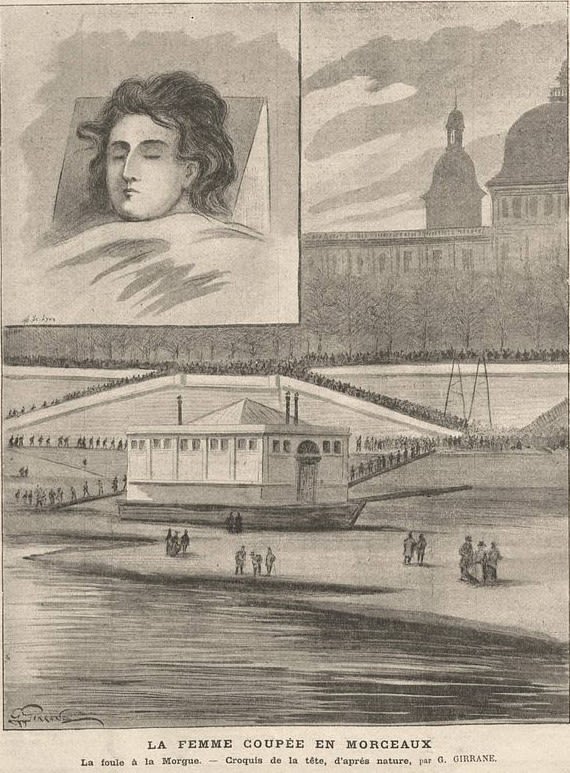

Au cœur d'un mois de février glacial à Lyon, plusieurs paquets sont repêchés en différents endroits du Rhône. A l’intérieur, les membres d’une femme dépecée. Ici, une jambe, là une tête. Il faut l’identifier. Alors c’est le défilé des grands jours à la morgue. Selon le journal Le Salut Public, 5000 à 6000 personnes se pressent quotidiennement sur la passerelle. Le Progrès Illustré relate l'événement et fait ses choux gras avec ses dessins. Le visage y est croqué, tout comme la foule s’agglutinant autour de la morgue.

Dessin Le Progrès Illustré par Girrane. Février 1901. La femme coupée en morceaux

Dessin Le Progrès Illustré par Girrane. Février 1901. La femme coupée en morceaux

Devant l’effervescence et l'impatience, de nombreux incidents se produisent : des gens se retrouvent à terre, des femmes s'évanouissent et un jeune homme se fend le crâne. Tout ce beau monde doit même être encadré par une quarantaine de membres de forces de l'ordre.

Jour d'affluence en janvier 1901 pour la femme coupée en morceaux. Bibliothèque municipale de Lyon, Fonds Jules Sylvestre

Jour d'affluence en janvier 1901 pour la femme coupée en morceaux. Bibliothèque municipale de Lyon, Fonds Jules Sylvestre

Beaucoup de ramdam mais aucun renseignement intéressant. Cette femme ne sera jamais identifiée.

Lacassagne les a tous autopsiés

« A l’époque, il y avait beaucoup d’affaires de la sorte, des femmes dépecées qui ne seront jamais identifiées et des auteurs jamais arrêtés », resitue Caroline Bertrand-Thoulon, ancienne avocate et fondatrice de la Justice Racontée, qui organise des balades contées dans les rues de Lyon.

Caroline Bertrand-Thoulon, ancienne avocate et fondatrice de la Justice Racontée. Photo Hugo Poncet

Caroline Bertrand-Thoulon, ancienne avocate et fondatrice de la Justice Racontée. Photo Hugo Poncet

Lors d’une de ses visites que nous avons suivies, dans les pas du médecin Alexandre Lacassagne, elle évoque le cas de cette autre femme coupée en morceaux, retrouvée cette fois-ci à l’Île Barbe, en 1881 : un tronc amputé des deux jambes post-mortem.

« C’était la première autopsie réalisée par Lacassagne depuis son arrivée à Lyon. Il était le nouveau directeur de la chaire de médecine et à ce titre, directeur de la morgue, poursuit-elle. Lacassagne analysait les signes cadavériques, pratiquait des examens chimiques des tissus ou encore faisait des moulages. Il avait même fait venir un photographe pour réaliser des clichés du corps. C’était nouveau pour l'époque ! »

Le professeur Alexandre Lacassagne. Photo Creative Commons à l'auteur inconnu

Le professeur Alexandre Lacassagne. Photo Creative Commons à l'auteur inconnu

Cette victime aussi ne fut pas identifiée malgré son exposition à la morgue. Mais certaines ont été reconnues. « Dans l’affaire du tueur en série Luigi Richetto, Mme Catinot a été identifiée par les voisins grâce à son visage. Ça a permis de faire avancer l’enquête et de trouver le coupable », égrène l’ancienne avocate.

Caroline Bertrand-Thoulon montre à son groupe un cliché de la morgue flottante. Photo Hugo Poncet

Caroline Bertrand-Thoulon montre à son groupe un cliché de la morgue flottante. Photo Hugo Poncet

Une morgue devenue un spectacle

Au cours de sa visite qui retrace les “exploits” de Lacassagne (l'affaire révolutionnaire de la malle à Gouffé, l'autopsie du président Sadi Carnot...) , Caroline Bertrand-Thoulon narre aussi les tumultes de la morgue flottante, ses chavirages et ses excès.

« Avant, ne venaient que les proches des disparus mais comme elle était ouverte à tous, les badauds sont de plus en plus venus faire leur balade morbide. Plus c’était crado et plus ils se précipitaient, expose-t-elle, en aparté. Les gazettes sont un peu responsables, elles ont inventé les séries. Ça devait stimuler l’imaginaire des gens. Tout l'instinct primaire ressortait. »

La morgue, ici à Paris, où même de jeunes enfants se massent derrière les vitres. Photo Creative Commons

La morgue, ici à Paris, où même de jeunes enfants se massent derrière les vitres. Photo Creative Commons

Tous ces attroupements, cette mort si omniprésente, ce voyeurisme, ce n'était plus possible. Latent, ce sentiment des élites scientifiques commençait à prendre de l'épaisseur. En 1907, la morgue de Paris ferme devant l'embarras du préfet Lépine, qui s'inquiète de l'impact sur les jeunes enfants. Mais à Lyon, elle résiste encore malgré les critiques.

« Les élites voulaient faire bouger les choses mais elles faisaient face à une société encore ancrée dans l’ancien temps, qui se massait toujours devant les exécutions publiques, détaille Caroline Bertrand-Thoulon. Pour les scientifiques, il fallait arrêter de montrer le sang, la mort, les corps. Tout ça devait disparaître du regard des gens. »

CHAPITRE 4

La lente dérive

Vétuste, dangereux, exigu, mal situé, insalubre. Le bateau morgue a essuyé de multiples critiques. Nombreux ont été les hommes à s'ériger contre sa mise en place. Mais Alexandre Lacassagne a été le plus obstiné. Depuis son arrivée à la tête de la chaire de médecine légale de la nouvelle faculté de Lyon, en 1877, le père de l'anthropologie criminelle a pesé de tout son poids pour la faire déplacer et rendre les conditions d'autopsie des corps plus adaptées. Retour en dates sur ces différentes tentatives.

10 septembre 1877

« Impropre à un pareil service »

Dans un courrier adressé au préfet du Rhône, le doyen de la nouvelle faculté de médecine, Louis Charles Émile Lortet (en photo), décrit un « bateau de dimensions très petites, absolument impropre à un pareil service ». Il réclame de déplacer la morgue « dans un lieu aussi rapproché que possible de la faculté de médecine », comme c’est le cas à Paris. Rien ne bouge.

1881

Lacassagne prend les choses en main

Alexandre Lacassagne envoie au conseil municipal de Lyon, un long mémoire intitulé De la nécessité de créer à Lyon une morgue, dans lequel il qualifie la morgue « d’une tâche dans l’organisation administrative de notre cité », exigeant à nouveau son déplacement à côté de la faculté pour de multiples raisons détaillées dans le document. Il propose même de l’établir sur un terrain vacant, mais les pouvoirs publics continuent à faire la sourde oreille.

1891

Construire la morgue sur un nouveau pont

Pas abattu, Lacassagne effectue une nouvelle tentative, dix ans plus tard. Plus audacieuse, elle nécessite la construction du futur pont des universités, qui accueillerait en son centre la nouvelle morgue, installée sur un îlot de graviers. Le projet est sérieux, élaboré avec l’architecte de la ville et des plans sont dessinés (notre photo, La Construction Lyonnaise). La construction est cependant ajournée, les morts continuent donc d’affluer devant l’Hôtel-Dieu.

Juin 1907

Lacassagne tient sa victoire

Après un nouvel échec en 1900 (rue Béarn) à cause d’un changement de municipalité, l’inaction demeure et la morgue flottante se dégrade vite et fort. Tous craignent un accident sans pour autant agir. Alexandre Lacassagne, toujours lui, propose un énième projet. En juin 1907, un bâtiment jouxtant le laboratoire de médecine légale se libère. Il possède un accès à l’eau et au gaz et l’aménager en morgue ne coûterait « que 4 ou 5 mille francs », un atout indéniable. Le 28 novembre 1908, la proposition est adoptée et des travaux sont lancés, rue Pasteur (Lyon 7e). Lacassagne tient enfin sa victoire !

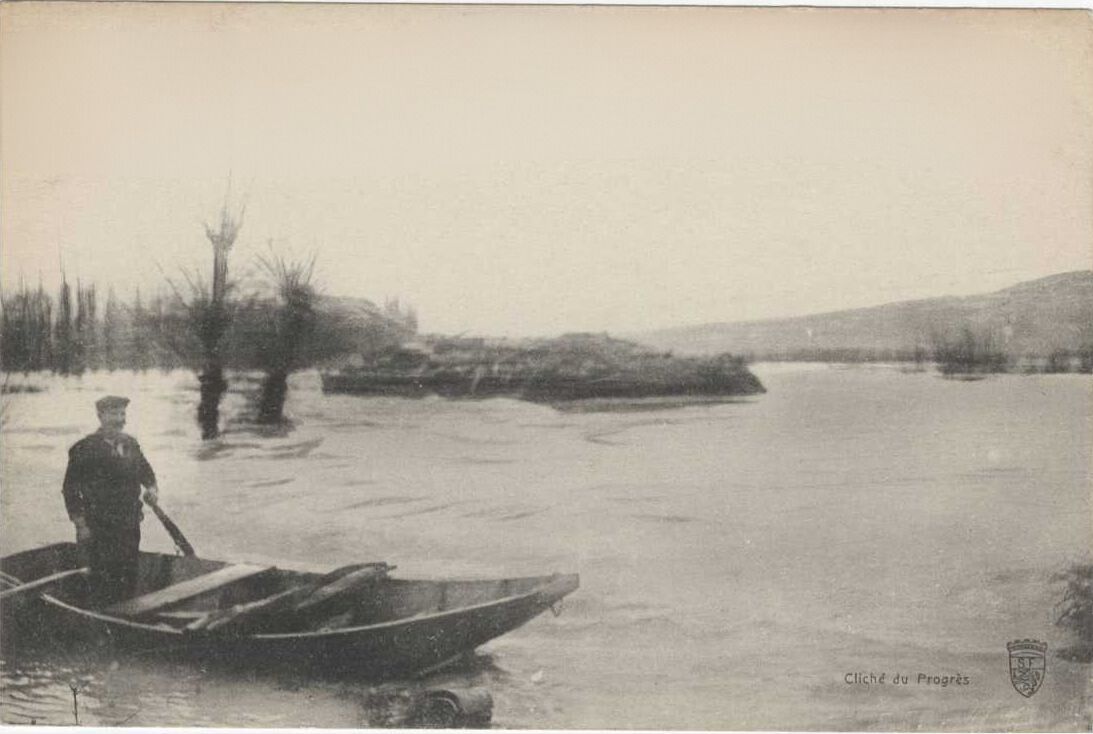

Janvier 1910

Emporté par les flots

Une nuit de janvier 1910, une nouvelle crue secoue la ville et emporte dans les vagues le bateau morgue, qui s’échoue sur une arche du pont de la Guillotière. Les débris inondent les eaux, ils s’éparpillent jusqu’à Saint-Fons. Les restes du bateau sont retrouvés. Sur des clichés du Progrès, on aperçoit même un cadavre sous les décombres. L’épave est vendue aux enchères pour 150 francs, c’est la fin d’une époque.

La nouvelle morgue, rue Pasteur. Photo BML/Fond Jules Sylvestre

La nouvelle morgue, rue Pasteur. Photo BML/Fond Jules Sylvestre

Entre l'accord du conseil municipal pour la création d'une nouvelle morgue et la destruction du bateau - plus d'un an et demi -, les travaux n’avancent guère. Il faut attendre quelques mois encore pour que le nouvel établissement mortuaire sorte de terre, en 1910. Il se trouve désormais non loin de la faculté de médecine, rue Pasteur, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Centre de la médecine légale lyonnaise jusqu’aux années 1930, la morgue est ensuite transférée avenue Rockefeller, dans l'Institut médico-légal de Lyon.

Le début d'une nouvelle ère

La morgue flottante de Lyon a coulé, laissant derrière elle beaucoup d’insatisfaits. Nombreux sont les Lyonnais à se plaindre à la mairie. Comment est-il possible qu’on ne puisse plus aller voir nos morts, c’est indécent, fulminent-ils. Car ce bateau morgue appartenait à la population, il faisait partie de leur vie. Avec cette nouvelle enceinte construite en dur, avec des normes pour mieux conserver les corps et de meilleurs outils pour les analyser, la mort est petit à petit mise à distance du peuple. C’est désormais le regard de l’expert, et de lui seul, qui s’impose. Les cadavres sont réservés à un public d’initiés qui en fera un usage sain, dans un cadre professionnel. C'est le début de la médecine légale, popularisée par un certain Alexandre Lacassagne.

Pour aller plus loin

Les suppliciés du Rhône ,

Coline Gatel

416 pages, 2019, éditions Préludes.

L'affaire Echallier,

Stanislas Petrosky

253 pages, 2023, éditions Afitt.