Le chemin de fer de Saint-Étienne au Rhône par le Pilat

Plusieurs fois au cours de l’histoire, le projet de relier Paris à Marseille en évitant Lyon a été discuté. Jamais réalisée, cette liaison ferroviaire qui devait franchir le Pilat a pourtant fait parler à Saint-Étienne...

Le chemin de fer est né à Saint-Etienne en 1827 quand les quelques wagons tirés par des chevaux reliaient le Pont-de-l’Ane à Andrézieux pour décharger le wagon dans les rambertes.

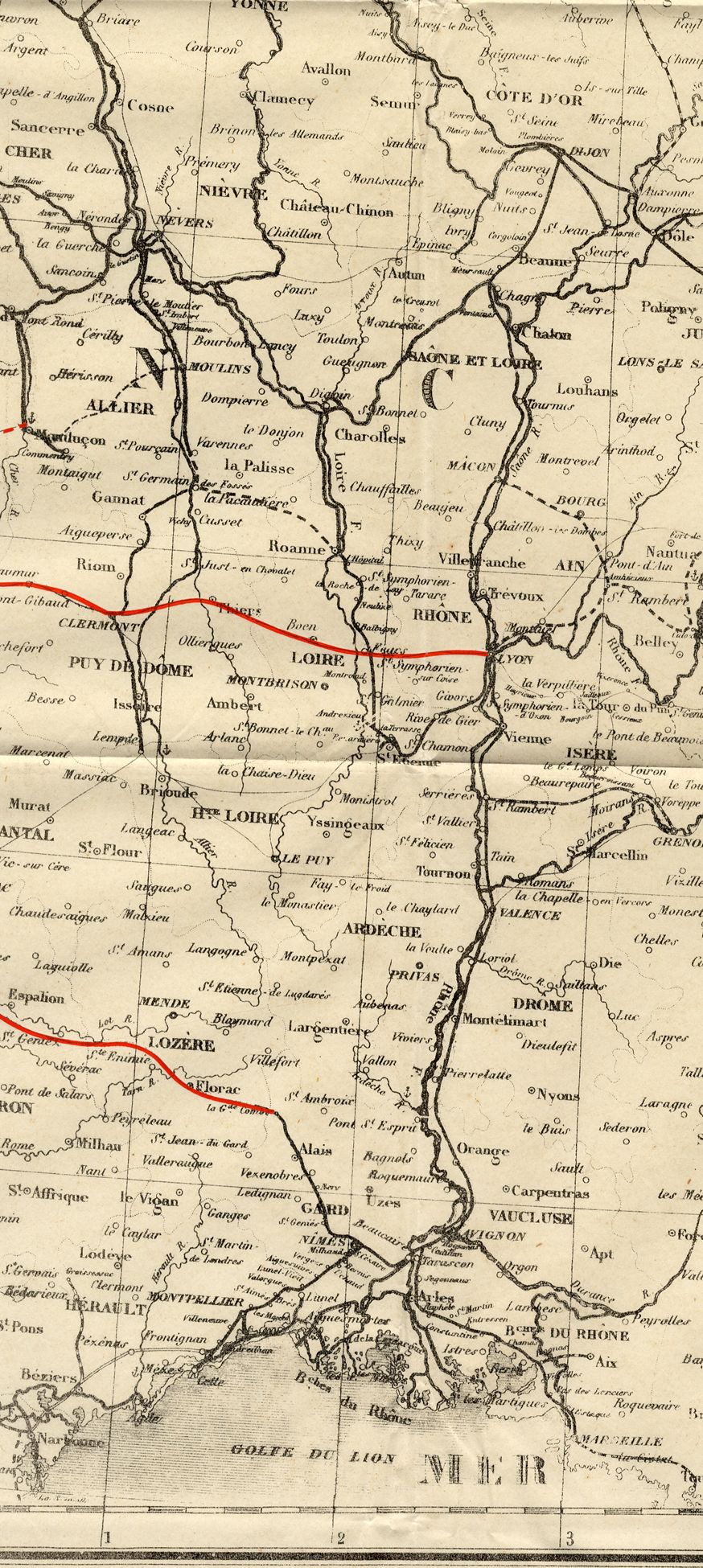

Puis la ligne jusqu’à Lyon s’est ouverte en 1832. Petit à petit le réseau ferré se développe dans le pays à partir de Paris. On songe à relier la capitale à la Méditerranée. Le 21 février 1848, un conseiller municipal d’Annonay, M. Alléon-Canson informe le maire stéphanois M. Vignat-Chovet d’un projet de liaison ferroviaire Paris-Marseille par Saint-Etienne. A cette époque, la ligne est construite de Paris à Bourges, les travaux sont en cours entre Nevers et Moulin. L’arrivée est prévue mais non réalisée du côté de Roanne. Là, l’itinéraire devrait bifurquer vers Lyon qui a l’intention de se raccorder à la ligne. Alléon-Canson propose une alternative et le parcours suivant : Roanne, Saint-Étienne, le Chambon-Feugerolles, Firminy, Saint-Sauveur-en-Rue par un tunnel de 23 kilomètres, puis Bourg-Argental, Saint-Vallier ou Sarras et la vallée du Rhône.

La question est d’importance car qui attirera une telle voie de communication sur sa commune la rendra plus attractive économiquement. L’affaire ne se réalise pas, Lyon garde son rôle de carrefour avec la ligne Paris-Dijon-Lyon. Mais le projet reste dans les cartons.

En 1855 ...

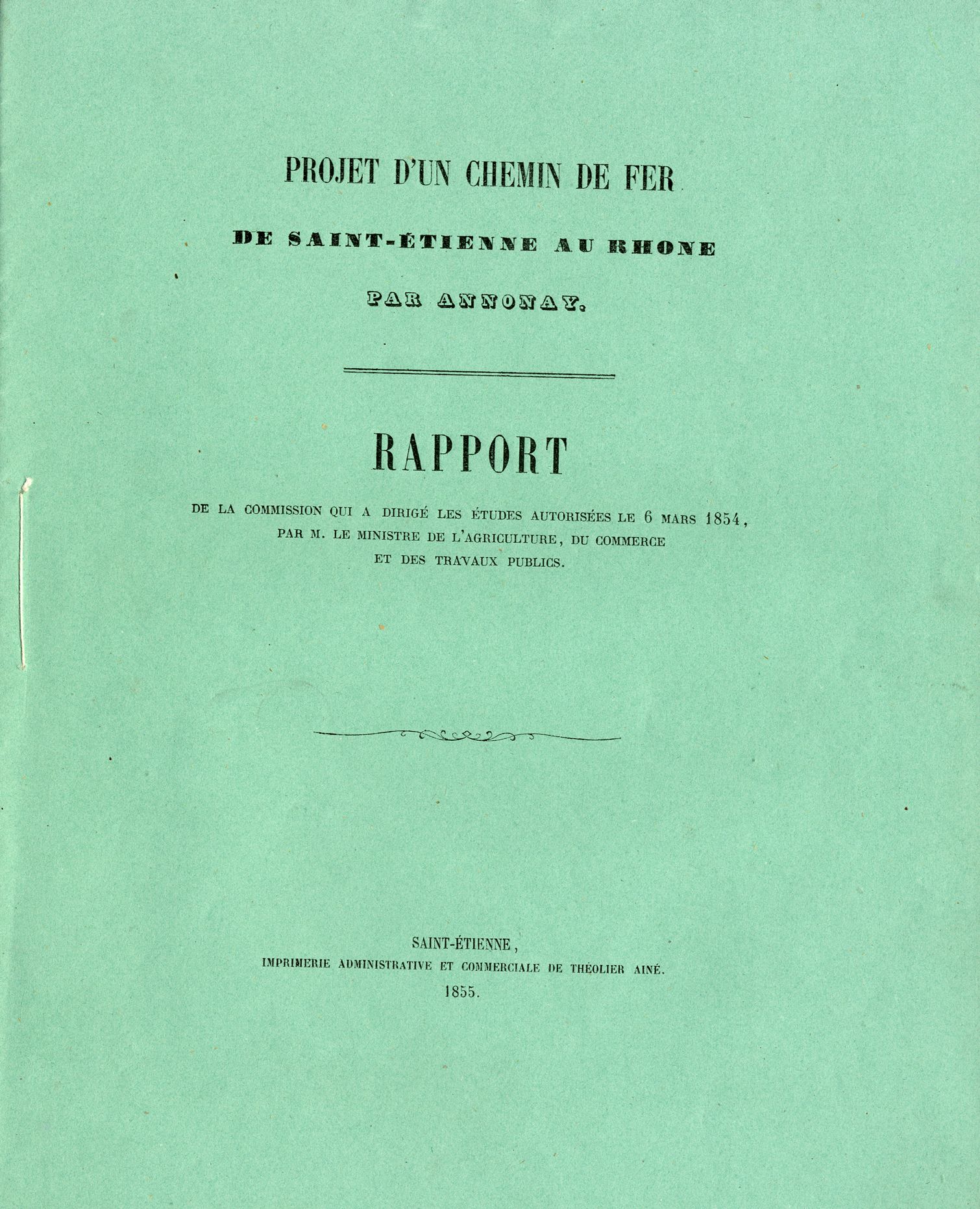

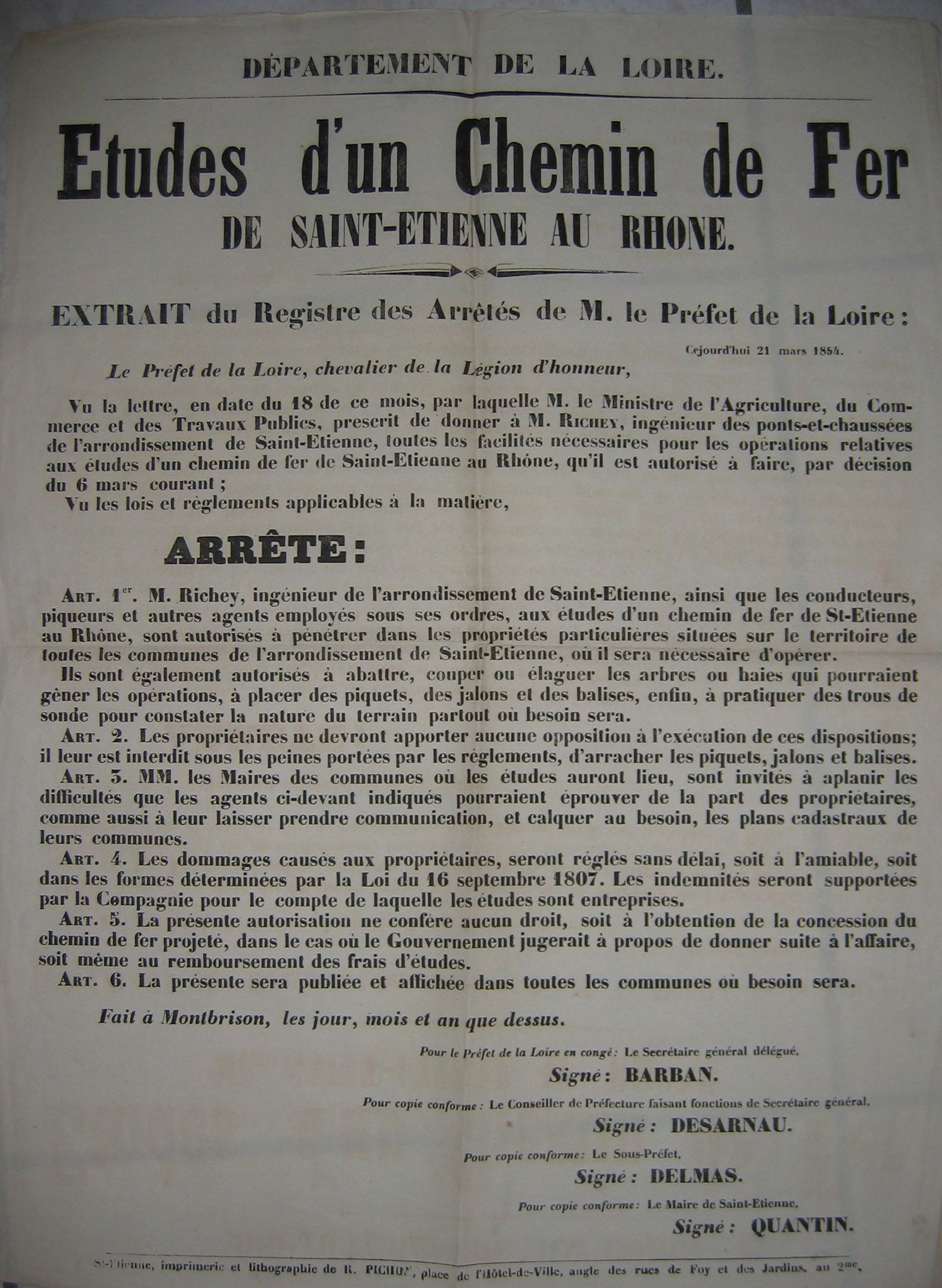

Il en ressort six ans plus tard, en 1854. Un peu partout en France, de nouvelles lignes sont mis à l’étude comme celle de Nantes à Marseille afin de relier les arsenaux de Brest, Lorient, Rochefort ou Toulon. Saint-Étienne, malgré son rôle central dans l’industrie nationale souffre de son isolement géographique. Les débouchés parisiens sont permis par Roanne mais atteindre le Midi suppose de remonter jusqu’à Givors et de transborder les marchandises sur bateau. Pas pratique ni rapide. Or une liaison ferroviaire se construit dans la vallée du Rhône en direction du sud. Pour les industriels de Saint-Étienne et d’Annonay, il faut en profiter et relier Saint-Étienne à Marseille par le plus court chemin possible. On va reparler de la ligne directe… Le 6 mars 1854, le ministre de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics autorise une commission à étudier le projet de « Saint-Étienne au Rhône par Annonay ».

Un tracet long de 67 km

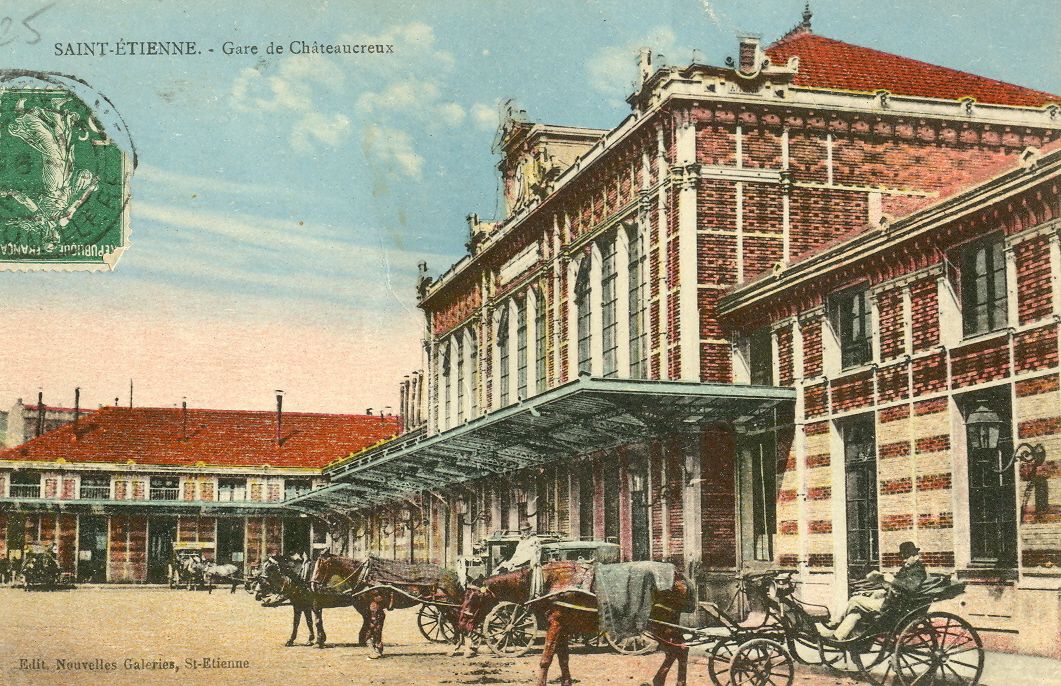

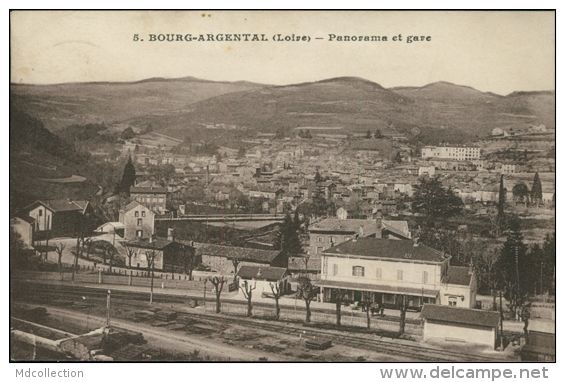

M.M. Richey et Gauhler, deux ingénieurs des Ponts et Chaussées rendent leur rapport en mai 1855. Pour eux, le tracé est possible en choisissant soigneusement le parcours. Creuser un tunnel sous le Pilat à hauteur de Firminy ou Saint-Étienne n’est pas réalisable : les ouvrages d’art seraient trop longs, trop nombreux, trop coûteux, les pentes trop fortes. Le trajet retenu, long de 67 kilomètres, est un compromis entre la ligne droite et le contournement du massif montagneux. Il part de Châteaucreux, passe par Terrenoire, suit la vallée du Janon et arrive à la Valla-en-Gier. Un premier tunnel permet d’atteindre Doizieux et un second de 3,2 kilomètres fait franchir le Pilat en passant sous le col du Collet. La ligne redescend ensuite vers Pélussin, traverse Saint-Julien-Molin-Molette, Bourg-Argental, passe par Annonay, Sarras et la vallée du Rhône. On gagne 40 kilomètres par rapport à la ligne de Givors. Les rapporteurs du projet estiment la ligne viable et rentable financièrement.

La Ville de Lyon, le Conseil général du Rhône et la Chambre de commerce de Lyon vont peser de tout leur poids pour faire échouer le projet et permettre à la ville de garder sa position centrale dans le réseau ferré du pays. Le député Balaÿ de la Bertrandière a beau défendre ardemment le projet devant le Corps législatif (l’Assemblée nationale aujourd’hui), le projet n’est pas voté.

Une ligne secondaire voit le jour

Pendant près de 20 ans, on réfléchit de doubler la voie de chemin de fer par Givors qui constitue un goulet d’étranglement pour les marchandises stéphanoises. Devant le coût des travaux, la compagnie PLM (Paris-Lyon-Méditerranée), concessionnaire de la ligne, refuse d’aller plus loin. Quelques tracés sont timidement proposés pour franchir le Pilat entre 1870 et 1880 sans que la mise en œuvre ne soit sérieusement envisagée : par la Valla-en-Gier et le col du Collet ; toujours par la Valla-en-Gier et le Bessat ; par la Terrasse-sur-Dorlay et un tunnel sous la Croix-de-Montvieux ; par La Ricamarie et Saint-Genest-Malifaux. Finalement, le projet de relier le bassin stéphanois au Rhône se réalise par défaut en 1875. La ligne a un potentiel économique limité et ne dessert qu’une zone de montagne. C’est une voie du réseau secondaire. Trois tronçons sont successivement aménagés : Saint-Étienne-Firminy, Annonay à Saint-Rambert-d’Albon, puis enfin Firminy-Annonay par un tunnel sous le col du Tracol.

Le projet ressorti des cartons

dans les années 1920

La Chambre de commerce de Saint-Étienne reparle de la question du prolongement de la ligne du Bourbonnais (Paris-Roanne) en 1923. L’étude du tracé est confiée à M. Thiollière et financée par les Chambres de commerce de Roanne, Annonay, Le Puy, Nevers, Avignon et Marseille. L’étude rendue le 22 novembre 1923 conclut à l’utilité certaine du projet. Un an plus tard, la compagnie PLM se déclare prête à étudier le dossier. La gare de Châteaucreux, trop petite et mal placée en ville, est cependant inadaptée. Il faut une gare plus grande…

PLM dresse un avant-projet au ministre des Travaux publics le 25 août 1926 avec un tracé qui évite et Châteaucreux, et Saint-Étienne. De La Fouillouse, la ligne depuis Roanne rejoindrait La Talaudière, dotée d’une gare d’échange et de triage. Elle croise ensuite le tracé Saint-Étienne-Lyon à Terrenoire puis passe par un tunnel jusqu’à La Terrasse-sur-Dorlay et replonge sous la Croix-de-Montvieux. La ligne aboutit à Valence. Les voyageurs économisent 67 kilomètres.

L’année suivante, lors du banquet commémorant le centenaire de la première ligne de chemin de fer française, le président du Conseil d’administration de PLM confie : « Cette ligne nous est apparue comme productive et pleinement justifiée ». Le projet semble susciter l’unanimité.

La ligne Saint-Étienne-Valence définitivement enterrée

Si l’intérêt et l’idée plaisent, le coût est prohibitif et l’Etat, par l’intermédiaire d’André Tardieu, le ministre des Travaux publics, refuse de passer à l’acte. Le ministre explique en 1931 que l’Etat et PLM ne peuvent financer les 700 millions de francs du projet. L’année suivante, la Chambre de commerce insiste. Le ministre refroidit : « Du fait que l’exploitation serait, à coup sûr, largement déficitaire, l’administration ne peut pour le moment envisager cette construction ». Tout espoir est définitivement perdu lorsque le ministre répond à un vœu du Conseil municipal du 29 novembre 1935 : « [Les difficultés financières] ont conduit à arrêter toute construction de lignes nouvelles autre que celles intéressant la défense du pays ou présentant un intérêt de politique nationale. Le chemin de fer de Saint-Etienne à Valence n’offre aucun de ces caractères ». La ligne de chemin de fer entre Saint-Etienne et la vallée du Rhône ne verra jamais le jour. La guerre arrive bientôt et les préoccupations sont ailleurs même si on en parle encore vaguement au début du conflit, sous le régime de Vichy.

Finalement, Lyon continuera, jusqu’à aujourd’hui, d’être un nœud ferroviaire et Saint-Etienne figure toujours dans son cul-de-sac. Après la Seconde guerre mondiale, l’Etat privilégie la route dans ses travaux d’équipement au détriment du train.

Photos : Delcampe et archives municipales de Saint-Étienne