Les côtes-du-forez,

tout un millésime

Les vignerons des côtes-du-Forez finalisent leurs vendanges 2019. Pendant presque un mois, cette étape est synonyme de stress, de travail, de soulagement, de déception parfois, de fête surtout. Percée dans les collines, tête dans le cep, à la découverte de cette appellation trop méconnue.

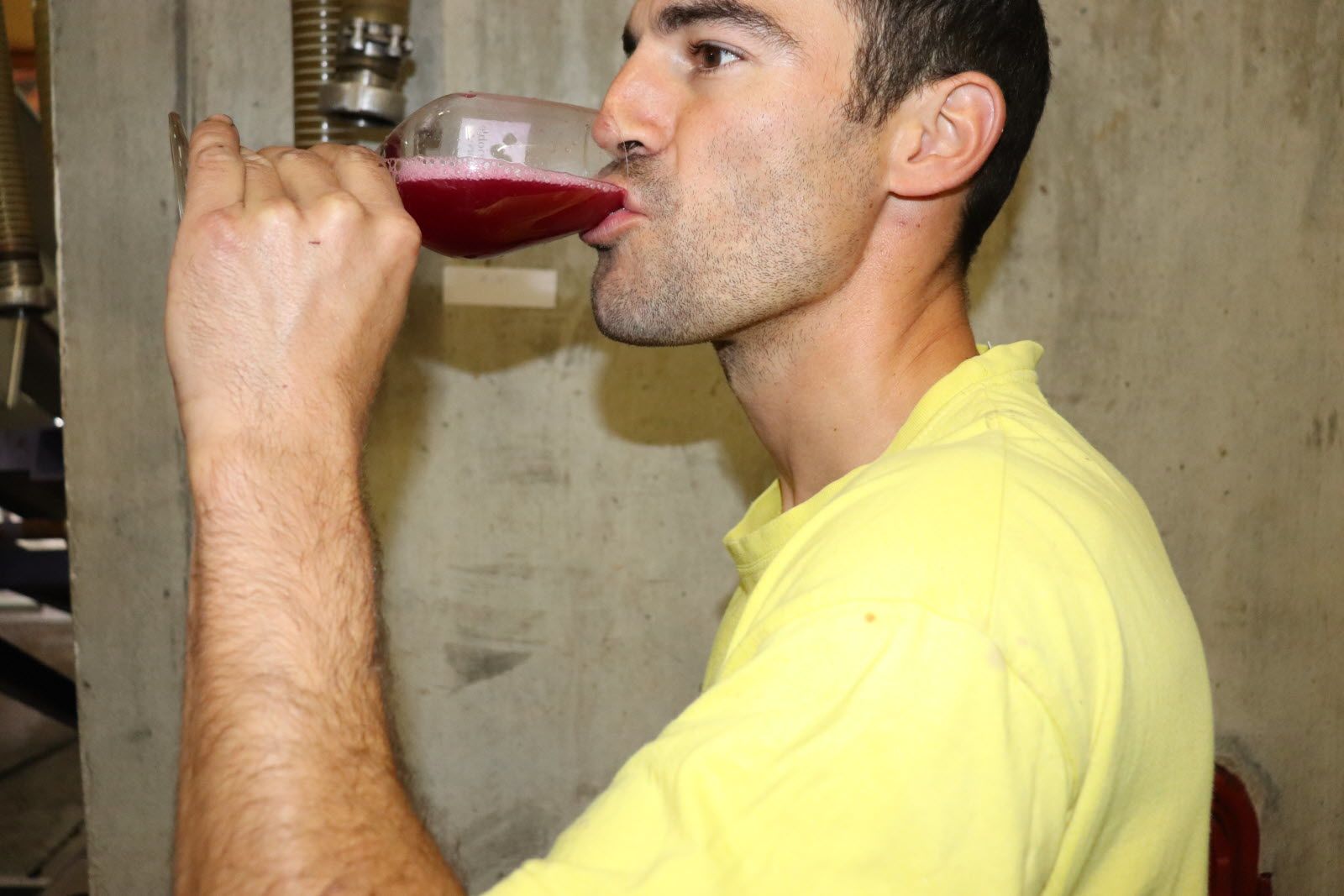

Silence en cette fin de chaude journée de septembre et de coupe au domaine Verdier-Logel, à Marcilly-le-Châtel. Les vendangeurs reposent leur dos et leurs jambes dans l’herbe. À la table de tri, on verse les bennes et on observe les grappes. La moindre baie abîmée est retirée, dans le ronronnement des machines. Au-dessus des immenses cuves, Maxime Gillier, ratisse les raisins gorgés de jus. Il y a de la fatigue, après une semaine de vendanges intense. Il en reste une.

Pour Julie Logel, « pas de stress ». Comme les huit autres vignerons des côtes-du-Forez et la cave coopérative, elle s’interrogeait sur les rendements possibles.

Le millésime 2019 aura été marqué par des aléas climatiques conséquents. Gelées, vent, grêle, canicule, sécheresse, orages. Ils étaient tous là.

Des effets météo micro-localisés

Après une année 2018 « exceptionnel », les viticulteurs se doutaient que les rendements seraient moindres. « Les raisins sont gros, c’est bon signe », indique Julie Logel.

Gilles Bonnefoy, à Champdieu, a lancé les hostilités le premier sur les Côtes.

« J’ai voulu commencer plus tôt exprès, et je suis content de l’avoir fait. Les grappes étaient bien mûres. Mais les rendements sont 20 à 30% inférieurs sur certaines parcelles. C’est un peu faible, mais c’est plus que ce qu’on espérait. Les grappes sont un peu plus petites, à cause des gelées de printemps et la grêle. »

Même constat chez Stéphanie Guillot, à Sainte-Agathe-la-Bouteresse. Le Pays d’Astrée a souffert.

Ces effets météo étaient très localisés. À la centaine de mètres près. Les 150 hectares de vignes réparties dans une vingtaine de communes, de Saint-Germain-Laval à Boisset-Saint-Priest, n’ont pas subi les mêmes conséquences.

Maxime Gachet, au domaine de la Pierre Noire, à Saint-Georges-Haute-Ville : « C’est une année difficile. On a dû faire du tri dans les seaux. La grêle est passée par là. La canicule a rendu les grains très secs. Le rendement est moyen, mais la récolte est belle et il y aura un bon degré. »

Des cépages très variés

Son frère Yves « remercie le seigneur Albertus, maître des lieux du Prieuré, d’avoir protégé les vignes du Pic lors des épisodes orageux ». Laurent Demeure pourra, lui, travailler sur sa vingtaine de cuvées différentes, du moelleux au suc, en passant par le vin de glace ou le vin de paille.

C’est aussi ça la force des côtes-du-forez. De la variété. « On a beaucoup de gamay, du syrah. Mais aussi des hybrides, plus résistants aux maladies, sans besoin de traitement particulier, comme le bacco ou le seibel. », présente Laurent Demeure. Gilles Bonnefoy travaille lui en biodynamie depuis plusieurs années. Chacun ses méthodes.

« Bons pour la sauce à salade ? » Pas vraiment...

Malgré cette diversité, les côtes-du-forez restent une appellation encore peu reconnue, à l’intérieur des frontières ligériennes surtout. Selon la croyance locale, ils « seraient tout juste bons en sauce à salade ». « Il y a une espèce de culte entretenu encore aujourd’hui autour de vins qui n’étaient pas à la hauteur. », analyse Gille Bonnefoy, dont les vins ont fait cette année leur entrée au Guide Vert des meilleurs vins de France. Le Guide Hachette a distribué des étoiles et coups de cœur à 21 vins du Forez.

« On ne sait pas très bien pourquoi ils gardent cette réputation. Parce qu’à l’extérieur, c’est autre chose ! » Julie Logel vend 10 à 15% de sa production à l’export.

Pour d’autres, c’est 30%. « Les amateurs de vin ignorent leur qualité…parce qu’ils n’y ont pas goûté, reprend Gilles Bonnefoy. Ils sont restés sur l’idée de vins peu expressifs, ce n’est plus le cas. »

« Un côté solaire et minéral »

Demandons à la nouvelle génération. Margaux Loriguet a 20 ans. Elle a présenté, dans le cadre de ses études de sommelier, un mémoire sur les vins des côtes-du-forez. Très bien reçu. « Comparés au Beaujolais, je trouve les sols, sableux et argilo-calcaire, meilleurs. Le gamay d’ici possède plus de complexité que le beaujolais. Il a un côté solaire et légèrement minéral. »

Passée par les grands hôtels-restaurants du Forez et du Roannais, Margaux (prénommée ainsi pour l’appellation margaux) ira dire tout le bien qu’elle pense des côtes-du-forez à Londres, dans le cadre de ses stages.

Depuis 2000, les côtes-du-forez sont une AOC (Appellation d’origine contrôlée). Aucun hasard. Si le rendement 2019 est décevant, la qualité est au rendez-vous. Les contrôles de maturité sont excellents. « Tous les jeudis, avant de lancer les vendanges, on prélève 200 baies dans les parcelles, détaille Gilles Bonnefoy. On teste le sucre, l’acidité, la taille, le PH, la peau. »

Les frères Gaumon, Yves et Jean-Luc, au Clos de Chozieux, à Leigneux ont relevé de bons degrés sur leurs parcelles. « Les cuvées seront riches. » François Reumont, du domaine du Poyet à Marcilly-le-Châtel, se frottait les mains devant la récolte : « De belles et nombreuses grappes sur chacun des pieds avec des baies luisantes et gorgées de soleil… » Comme un avant-goût. Mais pour faire un bon vin, il faut de bons vignerons.

Une affaire de famille

Les plus vieilles vignes des Côtes du Forez encore ancrées dans ces terres datent des années 1920. Dans les hauteurs de Lavieux, à 700 mètres d’altitude, il s’en trouve une exceptionnelle. Au matin, le ciel recouvert de brume se dégage pour laisser une vue imprenable sur la plaine du Forez. Le Prieuré de Saint-Romain-le-Puy trône en maître. « Sympa le bureau ! »

Maxime, fils de Laurent Demeure, a quitté son boulot de soudeur. Il a rejoint son père, qui avait fait comme lui, treize ans plus tôt. « Je fabriquais des sièges et fauteuils pour enfants. Mais j’étais passionné d’agriculture. C’est un métier de reconversion. C’est un choix et une passion dévorante. » L’envie de faire perdurer les parcelles de Daniel Mondon, héritées en 1974, était trop forte pour Laurent Demeure. « Il m’a accompagné les premières années. Aujourd’hui, j’aimerais laisser une exploitation propre à mes enfants. » Julie Logel effectue sa première année officielle en tant que successeur de ses parents, Jacky et Odile. « Ils continuent de m’accompagner, mais j’essaie de penser à tout. »

La cave coopérative,

la pionnière

Cette continuité familiale a été en grande partie permise par la cave coopérative des vignerons foréziens, créée en 1959. Imaginée par Dominique Chèze, elle est présidée aujourd’hui par son petit-fils Loïc. Entretemps, l’exploitation familiale est passée dans les mains d’Henri, le père de Loïc. Cette cave regroupe aujourd’hui plusieurs dizaines de petits vignerons, éparpillés en une mosaïque de parcelles.

La cave a permis de faire connaître les vins foréziens et d’attirer les vignerons professionnels actuels du secteur, arrivés dans les années 90 et 2000 pour la plupart. La coopérative est liée désormais avec le groupement Agamy (anagramme de gamay), qui s’étend jusqu’au Rhône et concentre 500 vignerons.

Une professionnalisation, une promotion des Côtes du Forez, tout en gardant le côté traditionnel.

À l’ancienne

Tous les petits producteurs de vin du Forez n’ont pas adhéré à la cave, et gardent, presque en secret, une coutume encore plus séculaire.

Dans les méandres de Saint-Georges-Haute-Ville, une parcelle isolée. Quelques rangs, 1800 pieds, pas plus. Des bouilles à casquette qui s’élèvent des ceps. Et au milieu, Maurice Mondon. Un sourire jusqu’aux oreilles, une joie de vivre qu’il communique à sa douzaine de vendangeurs, ses amis. À 77 ans, Maurice continue de récolter ses 1600kg de raisins, et de produire ses 1000 litres de vin. « C’est juste pour nous, pour la consommation familiale. »

André Clavelloux, du village voisin de Verrières-en-Forez, est fait du même bois. Il cultive une des ultimes vignes de Lézigneux et ses 20 rangées depuis 1964. « C’est mon père qui a planté la vigne quand j’étais encore enfant, après avoir miné la terre à la charrue d’un tracteur. » Il produit du rouge et un peu de rosé. « J’ai tout le matériel : la cuve, le pressoir, les tonneaux…qui datent un peu ! »

Cette tradition peut-elle perdurer ? Le fils de Maurice, Jean-Philippe, n’en est pas certain : « Avec la vie qu’on a aujourd’hui, ce n’est plus possible. Il faut s’en occuper tout le temps. Je travaille moi aussi à l’usine. Je n’ai pas les moyens techniques et physiques de m’en occuper. » Ce qui ne l’empêche pas de venir, avec fils Nathan, vendanger aux côtés de son père, dans l’atmosphère unique de la coupe.

Au casse-croûte !

Dernier jour de vendanges chez Gilles Bonnefoy. Pendant que les exploitants préparent déjà la vinification dans les cuves, ils sont une vingtaine, les anciens et les nouveaux, à se retrouver au domaine. Après les casse-croûtes reposants du matin et les repas bruyants de midi, place à la musique, à la danse, et au pâté des vendanges. « Ça fait du bien de se retrouver là en fin de journée », souffle un habitué, les mains couvertes des stigmates du sécateur. Qu’importe.

La recherche de vendangeurs se fait beaucoup par le bouche-à-oreille. Certains ont recruté via un forum Pôle-Emploi pour compléter leurs équipes. « Des habitués partent à la retraite, d’autres ont trouvé des boulots plus stables, explique Stéphanie Guillot. Lors des vendanges, nous avons besoin de personnes d’expérience pour encadrer les nouveaux. » Chaque année, le lien s’établit.

« J’avais besoin de prendre l’air de la campagne. De partager avec ces gens. On déconne, on rigole, on picole. »

Pas de logement chez Gilles Bonnefoy, mais un petit somme dans une tente ou dans un camion fait l’affaire. Des journées longues, dos baissé, bras tendus, tête dans le cep. Le tout pour 10,03 euros de l’heure (le Smic) et dans des conditions fixées par la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi).

La majorité des coupeurs ne vient pas plus pour l’argent que pour la tradition. Comme la grande fête des fins de vendanges. « On va faire un peu les cons pour la dernière journée », sourit Gilles Bonnefoy. Ici pas de « Paulée » bourguignonne, mais plutôt la « Revoule » ligérienne. À chaque terroir son appellation, la communion reste la même. Elle se renouvellera l’année prochaine, pour fêter les vingt ans de l’AOC des vins côtes-du-forez. Pour un millésime empli d’histoire.