Avec un nom pareil, qui n’aimerait pas en savoir plus sur la mâchecroute ? La ou le mâchecroute d’ailleurs ? Avec ou sans accent circonflexe ? Personne ici ne peut se targuer de détenir la vérité. C’est d’ailleurs l'absence d’écrits qui rend cette légende si mystérieuse, si ouverte aux interprétations. L’histoire raconte que depuis le Moyen-Âge, les eaux du Rhône sont habitées par un énorme monstre aquatique, qui sous sa puissance et son courroux, emporte tout sur son passage, hommes, habitations, bétails... Embarquement immédiat sous le pont de la Guillotière, où la mâchecroute pourrait bien s’y reposer tranquillement.

Par Hugo PONCET

Partie 1

Je suis tenue responsable des crues du Rhône

Imaginez le Lyon d’autrefois : une ville fortifiée, drapée dans un brouillard épais qui serpente au-dessus des marécages. Au Moyen-Âge, le Rhône est un fleuve primitif, indomptable. Il s’étend bien plus qu’aujourd’hui à travers ses lônes, comme des bras qui emporteraient les explorateurs imprudents.

Les abords de la rive gauche du fleuve, la commune de Guillotière et les Brotteaux (marécages en vieux lyonnais), sont des territoires périlleux, qui inspirent la peur. Des abris de fortune y sont bâtis, les individus qui les peuplent sont souvent pauvres et de multiples larcins y sont commis. Surtout, ces terres sont une proie idéale pour le fleuve Rhône, cet animal incontrôlable, capable à tout instant d’inonder ces contrées, comme d'aspirer tout ce qui s’en approche…

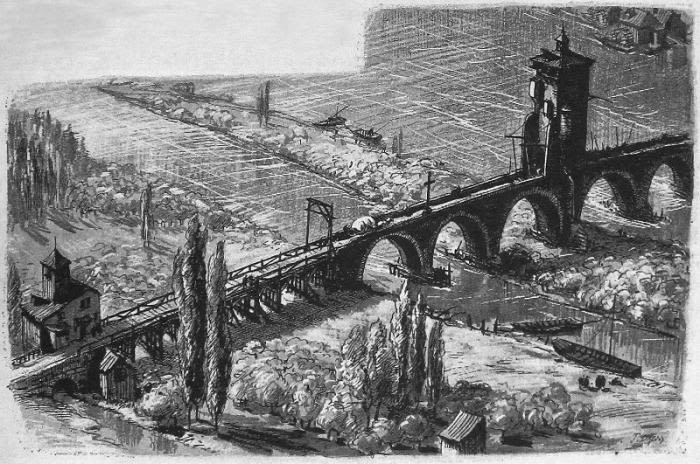

Un plan de Lyon au XVIe siècle avec le pont du Rhône, en haut. Photo d'archives Progrès/Robert Cathebras

Un plan de Lyon au XVIe siècle avec le pont du Rhône, en haut. Photo d'archives Progrès/Robert Cathebras

579, 821, 874, 1501… Trop de fois, le fleuve Rhône a débordé, emporté, tué. En 1510, il a même détruit la totalité de la commune de la Guillotière. Il fallait une explication, ce n’était pas seulement l’œuvre des éléments.

Si énorme qu’elle aspire toute l’eau du fleuve et la recrache sur les terres

C’est alors que naît la mâchecroute (oui, nous avons opté pour une grosse madame). Ce serait elle la responsable de tous ces tourments. Une sorte de bête horrible, aux faux airs de dragon (on y reviendra plus tard), qui, affamée, en colère ou dérangée par les bateaux, sort de son lit en furie et explose. Elle est si énorme qu’elle aspire toute l’eau du fleuve et la recrache sur les terres, emportant tout sur son passage. Elle n’en a que faire des hommes, des bêtes. Ici, c’est chez elle.

L'avenue de Saxe après les crues meurtrières de 1856. Photo SYLVESTRE

L'avenue de Saxe après les crues meurtrières de 1856. Photo SYLVESTRE

Le cours Lafayette après les crues meurtrières de 1856. Photo SYLVESTRE

Le cours Lafayette après les crues meurtrières de 1856. Photo SYLVESTRE

Le quartie des Brotteaux après les crues meurtrières de 1856. Photo SYLVESTRE

Le quartie des Brotteaux après les crues meurtrières de 1856. Photo SYLVESTRE

La rue Madame, actuellement rue Molière, après les crues meurtrières de 1856. Photo SYLVESTRE

La rue Madame, actuellement rue Molière, après les crues meurtrières de 1856. Photo SYLVESTRE

La rumeur se répand. Attention à ne pas réveiller la mâchecroûte ! Tous la redoutent. On raconte aux enfants de ne pas s’approcher du fleuve sinon le monstre viendra les manger. On dit aussi que la bête aurait installé sa tanière sous le pont du Rhône, le seul de la ville, aujourd’hui appelé le pont de la Guillotière. Elle s’y reposerait là, entre les larges poteaux faits de bois de chêne, au fond des eaux. On ne l'a jamais vue, on ne sait pas à quoi elle ressemble, mais tous la disent hideuse...

La mâchecroute fait 18 morts en 1856

La mâchecroute est ainsi entrée dans la vie d’innombrables générations de Lyonnais. Une effigie est même brandie chaque année à travers la ville lors du carnaval pour exorciser ses terribles méfaits. Avec le temps et l’industrialisation, des aménagements sont entrepris pour tenter de maîtriser le fleuve et la mâchecroute. Toujours aussi imprévisibles. Mais rien n’y fait, ils sont trop forts.

Le 30 octobre 1840, elle est de retour. A 2 heures du matin, la bête ressurgit des remous et fracasse de toute sa puissance la digue de la Tête d’Or. L’eau se déverse dans la cité et fait chavirer toutes les constructions, laissant les Lyonnais à leur triste sort pour de nombreuses années.

Mais la mâchecroute n’était pas rassasiée. Seize ans plus tard, le 1er juin 1856, elle jaillit encore. Avec toujours le même procédé, la fureur, elle brise tout ce que l’homme a entrepris. En pleine période de construction, la rive gauche est complètement détruite et 18 personnes sont tuées dans la commune de la Guillotière.

Avec la révolution industrielle, des digues plus solides et des berges en dur ont émergé et ont permis de contrôler le fleuve. La mâchecroute, elle, s’est faite peu à peu oublier. Mais rien ne dit qu’elle ne sera pas bientôt de retour…

C’EST QUOI CE NOM ?

Le mot mâchecroute peut amuser ou au contraire faire peur. Mais bien malin celui qui trouvera son origine.

Première suggestion : un ustensile de cuisine (mâche-croûtes). Fait d’acier nickelé, de mâchoires très larges, dentelées, montées sur pivot à ressort, il est conçu spécialement pour broyer la croûte du pain, notamment pour les personnes âgées. C’est vrai que cette pince a un air terrifiant non ?

La seconde prend de l’épaisseur grâce au récit de Rabelais. Nous y reviendrons plus tard, mais il est le seul à écrire et décrire la bête dans un de ses livres en 1552, en évoquant la Maschecroutte. « Il est tout à fait possible que ce nom ait été inventé par Rabelais lui-même, que l’on sait gastronome, nous explique Philippe Reyt, Docteur en géographie. Cela correspond à son style et ses procédés littéraires, et me fait beaucoup penser à ses “machemerdes“, moines ainsi nommés parce qu’ils mangent la merde (le pêché) du monde. »

D’un point de vue étymologique, « on pourrait donc dire que la mâchecroute est celle qui mange la croûte ou qu’elle est celui – ou la chose - à qui on offre la croûte », poursuit Philippe Reyt. Il évoque ainsi cette figure carnavalesque contée par Rabelais. « Il n’est pas ridicule de penser que le carnaval fut l’occasion de préparer et partager un plat de fête, ou que les croûtes étaient conservées pour être offertes au monstre pour la procession lors des Jours des Rogations. »

Vous avez tranché ?

Un ustensile de cuisine...

Un ustensile de cuisine...

...Ou un masque de carnaval ?

...Ou un masque de carnaval ?

Partie 2

Je ressemble à un tas de choses

Voilà le moment que vous attendiez. A quoi ressemble-t-elle cette mâchecroute ? Eh bien, on ne sait pas vraiment. Comme dit précédemment, seul François Rabelais lui a tiré le portrait dans son ouvrage Le Quart Livre, en 1552. Il la décrivit ainsi :

Rabelais

Rabelais

« Une effigie monstrueuse, ridicule, et terrible aux petits enfants, ayant les yeux plus grands que le ventre et la tête plus grosse que tout le reste du corps, avec d'amples, larges et effrayantes mâchoires bien édentellées, tant au-dessus comme au-dessous ; lesquelles, au moyen d'une petite corde cachée dans le bâton doré faisait l'une contre l'autre terriblement cliqueter. »

Rabelais évoque ici une figure pendant le carnaval. Aucun élément ne laisse à penser que lui ou quiconque aurait déjà aperçu la mâchecroute.

C’est ainsi qu’au fil du temps, la bête prend les traits d’un dragon, d’un serpent ou d’un silure… Soit autant d’interprétations laissées entrouvertes par cette absence de description officielle. Nous avons donc rencontré plusieurs personnes ayant dessiné ou pensé la mâchecroute afin qu’elles nous livrent leur vision.

Une BD qui la présente en mère protectrice du fleuve

« Il fallait compiler 2000 ans d’histoire en 10 pages. » Tam Jouvray et Océane Sandon ont mis deux ans pour découvrir, appréhender puis dessiner la mâchecroute. Les deux Lyonnaises livrent une BD pour Les Rues de Lyon, aux éditions de l’Epicerie Séquentielle, où la bête est au centre du récit.

« La mâchecroute devait raconter la tumultueuse histoire du Rhône, développe Tam Jouvray, la scénariste. Comment ce fleuve si dangereux et indomptable est devenu ce qu’il est maintenant ? Comment on a réussi en plusieurs siècles à le rendre praticable ? On voulait le dire avec ce dragon. »

Dessin préparatoire de la BD Les Rues de Lyon - Epicerie Séquentielle - Tam Jouvray et Océane Sandon

Dessin préparatoire de la BD Les Rues de Lyon - Epicerie Séquentielle - Tam Jouvray et Océane Sandon

Au fil des pages, on passe en revue les différentes époques que la mâchecroute traverse tant bien que mal. Elle est contrainte, patiente mais riposte toujours. Torturée par l’homme, qui s'approprie son habitat, elle se retrouve privée de sa liberté. Comme une allégorie du fleuve, qui se trouve de plus en plus domestiqué. Et pollué.

Dessins tirés de la BD Les Rues de Lyon - Epicerie Séquentielles - Tam Jouvray et Océane Sandon

Dessins tirés de la BD Les Rues de Lyon - Epicerie Séquentielles - Tam Jouvray et Océane Sandon

«C’était important qu'on développe de l’empathie pour elle»

« La description de Rabelais était grotesque et monstrueuse, ce n’était pas le ton qu’on voulait donner, détaille la dessinatrice Océane Sandon. Je voulais m’inspirer du Léviathan de Gustave Doré, avec ce côté majestueux, impressionnant. Mais il fallait la rendre un peu mignonne à des moments, attendrissante. C’était important qu'on développe de l’empathie pour elle, comme il y a le côté fable écologique derrière. Sa forme allongée permet de suivre le cours du Rhône et d’aller un peu plus loin dans l’allégorie du fleuve. Il fallait aussi lui donner un côté mystique. C'est la mère protectrice du fleuve qu’elle garde. »

Océane Sandon et Tam Jouvray, devant le pont de la Guillotière. Photo Progrès/Hugo PONCET

Océane Sandon et Tam Jouvray, devant le pont de la Guillotière. Photo Progrès/Hugo PONCET

Le récit, qui image très bien la violence de l’homme envers la nature, n’omet pas non plus les nouveaux travaux sur le Rhône, menés depuis plusieurs années pour revitaliser les berges par exemple. En guise de lueur d’espoir, sans oublier une touche d'humour.

Dessins préparatoires de la BD Les Rues de Lyon - Epicerie Séquentielles - Tam Jouvray et Océane Sandon

Dessins préparatoires de la BD Les Rues de Lyon - Epicerie Séquentielles - Tam Jouvray et Océane Sandon

Dessins de la BD Les Rues de Lyon - Epicerie Séquentielles - Tam Jouvray et Océane Sandon

Dessins de la BD Les Rues de Lyon - Epicerie Séquentielles - Tam Jouvray et Océane Sandon

La deuxième étape, à l'observatoire, où l'on rencontre la botaniste. Photo Progrès/Hugo PONCET

La deuxième étape, à l'observatoire, où l'on rencontre la botaniste. Photo Progrès/Hugo PONCET

La fameuse table ronde, où l'on reconstitue la mâchecroute. Photo Progrès/Hugo PONCET

La fameuse table ronde, où l'on reconstitue la mâchecroute. Photo Progrès/Hugo PONCET

Des dents de brochet, des ailes de martin-pêcheur...

La mâchecroute a-t-elle sévi un peu plus au sud de Lyon ? C’est en tout cas sur l’Île de la Table ronde, à Vernaison, que vous pourrez apercevoir une nouvelle représentation de la bête au prix d’un petit effort de 3,5 km de marche, guidés par une application, sur ce sentier numérique.

Armé de votre smartphone ou tablette, vous partez à la recherche de la mâchecroute, au gré de rencontres virtuelles avec des personnes emblématiques de l’île de Vernaison. Le batelier, la botaniste, le berger, chacun livre un élément visuel de la mâchecroute.

« C’était évident que la mâchecroute allait devenir notre histoire »

« Par exemple, vous arrivez dans un secteur et vous rencontrez le batelier, qui va raconter qu'il a vu un monstre énorme avec une grosse bouche et d'immenses dents de brochets », image Bertrand Claudy, directeur du Mouvement national de lutte pour l’environnement 69 (MNLE) à Givors. C'est lui qui a pensé cette application sur la mâchecroute en lien avec le Smiril (Syndicat Mixte du Rhône des Iles et Lones).

« On voulait mettre en valeur le patrimoine et l’histoire du fleuve sur l’île de la Table ronde, on cherchait un fil conducteur. Comme je travaille sur l’aménagement du fleuve et les risques de crues, c’était évident que la mâchecroute allait devenir notre histoire. »

Dessins Anne Valetta - Smiril

Dessins Anne Valetta - Smiril

Chaque rencontre représente donc une étape pour découvrir à quoi ressemble cette bête gigantesque. Ce n’est qu’une fois tous les indices récupérés, que dans l’endroit secret de l’île, autour de la table ronde, la mâchecroute est reconstituée.

Mais à quoi ressemble-t-elle alors ? « On l’a recréée avec des parties du corps des animaux qui vivent ici pour rendre hommage au lieu et sensibiliser les participants à toute la biodiversité des lieux », éclaire Bertrand Claudy.

En détail, la mâchecroute possède les ailes du martin-pêcheur, les dents du brochet, la langue de serpent de l’ophioglosse, la queue du triton, les pattes du milan (un rapace) et les écailles du lézard vert.

Dessin Anne VALETTA - Smiril

Dessin Anne VALETTA - Smiril

La randonnée s’achève sur une petite surprise mais on ne vous dira rien. L’application est toujours active, le parcours s’adresse à tous, enfants compris.

Comme dans un rêve

Catherine Chion est illustratrice. Installée à Saint-Clair-du-Rhône, elle a dessiné à deux reprises la mâchecroute, dans des styles très contrastés. Le premier est paru dans l’album jeunesse illustré Les Jean du Rhône : à l’époque de la batellerie à cheval, édité en 2009.

Dessin Catherine Chion - Album illustré Jean du Rhône : à l'époque de la batellerie à cheval

Dessin Catherine Chion - Album illustré Jean du Rhône : à l'époque de la batellerie à cheval

Le récit narre les aventures d’un enfant vivant au bord du Rhône en 1829, qui attend que son batelier de père rentre de mission et l’amène à Lyon, jusqu’au pont de la Guillotière. « C’est à ce moment que le petit garçon s’imagine rencontrer la mâchecroute, explique l’illustratrice. Ce dessin, c'est une image onirique. » Le petit garçon est en train de rêver, dans son lit, avec son frère et son chat, endormis paisiblement à ses côtés. Ce monstre qui lui a été conté, il le fait fantasmer. «Vais-je le rencontrer ?», se dit-il.

« Il se pose des questions, il ne sait pas à quoi ressemble la mâchecroute. Pour moi, c’est un mélange de reptile, de dinosaure ancien. Je me suis inspirée des yeux de crocodile. Elle a aussi une langue de serpent, des ailes pour nager plus vite et porte des algues en guise de cheveux. Le tout dans un univers aquatique que j’aime beaucoup. Il y a même des poissons du Rhône, une perche, une anguille et des aloses, qui tournent autour du petit garçon. »

Effrayante, éclairée par la lune

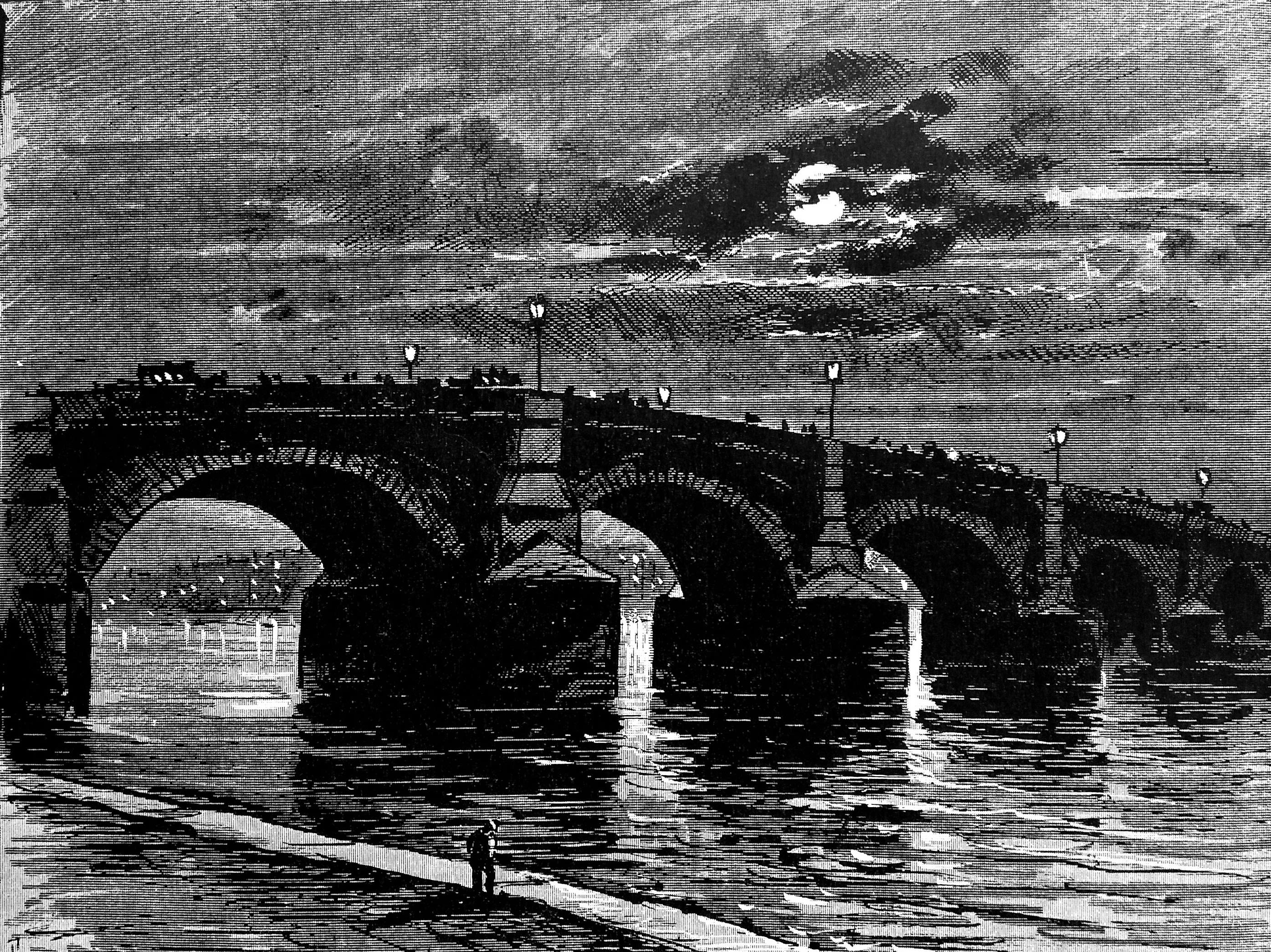

Plus sombre et terrifiant, son deuxième dessin - un inédit - rend hommage au visage terrible de ce dragon aux dents acérées.

Dessin Catherine Chion

Dessin Catherine Chion

« Je voulais le représenter comme le monstre des inondations, raconte Catherine Chion. Ce jour-là, la mâchecroute s’apprête à entrer dans une immense colère et de grandes crues s’annoncent. Elle fait peur, au milieu des bateaux anciens, éclairés par la lune, sous l’ancien pont du Rhône. » En arrière-plan, on visualise en effet l’ancien pont de la Guillotière, surmonté de sa tour qui faisait autrefois office de péage pour entrer dans Lyon.

«Une mâchecroute un peu lourde, grasse»

Guide conférencière indépendante et illustratrice, Agathe Exposito ne connaissait «pas du tout cette légende» avant de mettre en image la mâchecroute pour accompagner des ateliers du musée Gadagne de Lyon sur des contes sur les légendes lyonnaises.

« Pour moi, c’est un mélange entre un dragon et un poisson-chat ou une grenouille, je ne sais pas bien, se remémore-t-elle. Ça ressemble à un silure même ! Peu avant, j’en avais vu un sorti du fleuve et il était vraiment monstrueux. »

Dessin Agathe Exposito - Musée Gadagne

Dessin Agathe Exposito - Musée Gadagne

Des yeux globuleux, des petits piquants et des écailles, cette mâchecroute ne semble pas aussi redoutable que d’autres. « Elle est un peu lourde, grasse, car elle peut s’étaler sur tout le fleuve, abonde Agathe Exposito. Elle a aussi ce côté un peu endormie car cela fait longtemps qu’on ne l’a pas vue. Elle est calfeutrée sous le pont de la Guillotière, autour de quelques déchets, des algues pour souligner l’état du Rhône. »

Ce dessin, comme d’autres sur les légendes lyonnaises, a également été utilisé sur les réseaux sociaux du musée pour illustrer des podcasts sur le sujet.

Les podcasts du musée Gadagne à retrouver ici

D'autres représentations de la mâchecroute fleurissent un peu partout.

La toile de Tchoul et la bague chez Dady's Jewels

La toile de Tchoul et la bague chez Dady's Jewels

Nous avons notamment repéré cette toile de l'artiste Tchoul, (@tchoul_art sur instagram), exposée au restaurant L'Essentiel à Chassieu. Derrière une mâchecroute aux traits asiatiques, la peinture met en valeur différents lieux emblématiques de Lyon comme le pont de la Guillotière, l’Hôtel Dieu et Fourvière.

Trouvée aussi, cette bague atypique de chez Dady's Jewels appelée Rhone's Dragon, disponible en différents métaux, de 34 à 245€.

Partie 3

Et si je n’étais pas un monstre?

Voilà pour le côté fantasmagorique. Philippe Reyt, docteur en géographie et professeur de lettres et histoire géographie, qui a publié un article intitulé Les dragons de la crue, connaît bien la mâchecroute et ces créatures imaginaires. D’une manière plus terre-à-terre, il aide à déconstruire la légende.

Pourquoi ne trouve-t-on pas de trace écrite de ce mythe ?

« Ces légendes préchrétiennes, qui n’en sont pas réellement, sont plutôt des représentations sociales des forces de nature destinées à les célébrer pour s’en attirer les faveurs et à en exorciser la peur. Jusqu’au XVIe siècle, l’écriture (et la lecture) est le fait réservé d’une élite religieuse ou aristocrate qui l’utilise pour diffuser les écritures saintes et administrer les territoires. La mention de la mâchecroute par Rabelais est sans doute la plus ancienne mention profane que l’on puisse trouver. »

Photo Progrès/Maxime JEGAT

Photo Progrès/Maxime JEGAT

Pour vous, la mâchecroute ne peut pas s'apparenter à une légende…

« Les dragons deviennent des légendes à la fin du XIXe siècle. Le dragon type mâchecroûte n’est pas une légende, mais une figure. Il n’y a pas de récit onirique et aucune raison de penser que des aïeux plus naïfs que nous aient gobé ce genre de fable. Le héros n’est pas la mâchecroute, mais le fleuve impétueux. Vraisemblablement, la transmission n’est pas orale, mais par la fête ritualisée. Je n’ai pas connaissance de sources autres que récentes mentionnant la mâchecroute, ce qui m’amène à penser qu’elle a été construite de toutes pièces au XIXe siècle ou au début du XXe, sous l’effet du développement d’un tourisme romantique et de l’engouement folkloriste. Il est même vraisemblable qu’elle l’ait été par mimétisme de la Tarasque de Tarascon. »

« Pour moi, elle est un formidable hommage rabelaisien à la gastronomie lyonnaise »

Vous dites aussi qu’il faut davantage lier la mâchecroute au carnaval…

« Rabelais décrit la mâchecroute, non comme un monstre légendaire, mais comme une figure de carnaval, un masque. Ces dragons occidentaux sont des figures propitiatoires dont la célébration s’accompagne d’offrandes rituelles : fleurs, fruits, pâtisseries, pièces de monnaie… La plupart des auteurs se contentent de reproduire toujours la même description supposée de Rabelais, terrifiante, laissant croire que l’on parle bien ici d’un monstre tapi, et non d’un simple masque.

Ils oublient que Rabelais la qualifie également de “ridicule“. Si l’auteur la dit “terrible aux petitz enfans“, ce n’est que pour en souligner l’aspect puéril. La mâchecroute n’est que le prétexte d’une satire sociale, et rien de plus. La dénonciation par un humaniste d’une société médiévale sclérosée, absurde, qu’il aimerait libérer de ses contradictions. Pour moi, elle est un formidable hommage rabelaisien à la gastronomie lyonnaise. Un monstre pour rire, amoureux de bonne chère, qui préfère les pâtés en croûte aux petits enfants, et ce depuis le XVIe siècle… Une ode impertinente au plaisir, à la vie. Quelle meilleure image donner de Lyon, capitale des Gastrolastres. »

Photo Progrès/Hugo PONCET

Photo Progrès/Hugo PONCET

Pourquoi l’avoir localisée sous le pont de la Guillotière ?

« Les dragons sont des syncrétismes de l’eau vive : ils sont le fleuve en tous lieux et dans tous ses états. Ils ne peuvent être “géolocalisés“, ce qui serait une démarche rationaliste. La localisation est donc récente mais elle n’en est pas moins logique. Le pont de la Guillotière est un passage fortement connoté. C’est le pont le plus ancien de Lyon, un pont qui s’écroule en 1190 sous le poids des soldats de la IIIe croisade arrivant de Vézelay. C’est un traumatisme important… Sans compter le fameux “tumulte du pont du Rhosne“ en 1711, qui voit la mort de 241 personnes écrasées ou noyées. Il y a là largement plus qu’il n’en faut à une pensée rationnelle pour situer à la Guillotière l’antre d’un monstre romantique, néoclassique. »

Partie 4

Je suis de retour

Fini de se la couler douce, cachée sous le pont de la Guill’. Mâchecroute, sors de là et viens te montrer ! Le ton est téméraire mais amical, bien sûr. Car 2022 sera l’année où le peuple va enfin la voir. Oui, vous avez bien lu : la mâchecroute s’apprête à se dévoiler aux Lyonnais comme jamais. Elle sera la star du 1er Festival Entre Rhône et Saône, lancé par la municipalité écologiste, du 1er au 3 juillet.

Le maire de Lyon, Grégory Doucet, a même affirmé qu’il voulait « la réveiller ».

«Je trouve le personnage fascinant»

« C’est en m’intéressant à l’histoire ancienne de la ville, ses symboles, ses personnages réels ou mythiques que j’ai découvert il y a quelques années l’existence de la mâchecroute, raconte le maire. Et je trouve le personnage fascinant. Il dit des choses de notre rapport à l’eau, au Rhône, sur ce qu’il a été, ce qu’il a représenté dans l’histoire de la ville. C’est aussi le symbole de notre rapport à la nature brute. »

Avec ce nouveau rendez-vous, Grégory Doucet souhaite bâtir des références historiques, « un socle commun » entre les Lyonnais. « Qu’est ce qui nous rassemble ?, interroge-t-il. Un attachement à notre histoire. Mais il faut qu’elle soit connue, révélée. On a besoin de bien la comprendre et la mâchecroute en fait partie. Je pense nécessaire d’avoir des référentiels historiques pour bien transformer nos modes de vie. » Et la première édition du Festival Entre Rhône et Saône doit y concourir, en dévoilant la mâchecroute aux Lyonnais.

Une couleur par arrondissement

Le samedi 2 juillet, dans l’après-midi, une parade partira de la place Louis-Pradel, traversera le pont Morand et longera les berges du Rhône pour aller à la rencontre de la mâchecroute.

Pas à pas, de quartier en quartier, les Lyonnais se rapprocheront d’elle. Chaque arrondissement se verra attribuer une couleur afin de l’accueillir sous un arc-en-ciel pour la mettre de bonne humeur. Il ne faudrait pas la fâcher. Et puis c’est au niveau du pont de la Guillotière, forcément, que tout ce petit monde, trépignant d’impatience, fera enfin connaissance avec la mâchecroute.

Sous quelle forme ? On ne vous en dit pas plus, sinon que la mâchecroute sera revisitée par une installation totémique et « devra surprendre ». Suspense...

Conclusion

Serai-je là dans 200 ans?

-