Musée des confluences : retour sur un projet polémique ... mais une réussite populaire

Avec des textes d'Isabelle BRIONE.

Photos archives Philippe JUSTE, Joël PHILIPPON, Stéphane GUIOCHON.

Montage : Élise COLIN

Ce 19 décembre 2019, le musée des Confluences fête ses cinq ans. S'il est aujourd'hui bien ancré dans le paysage lyonnais, le parcours du musée, installé à la Confluence du Rhône et de la Saône, n'a pas été un long fleuve tranquille.

Même le bâtiment, au départ, déplaisait. C'est d'ailleurs aussi à cause de cette architecture "déconstructiviste" en trois parties : un "socle", un "cristal" et un "nuage", que les coûts et les délais de construction se sont rapidement envolés.

Mais l'histoire du musée des Confluences ne se résume pas à ces cinq dernières années. Elle prend ses racines en 1909, il y a 110 ans, au moment de la création du musée Guimet.

Avant le musée des Confluences:

le musée Guimet

C'est l'ancêtre du musée des Confluences. Le musée Guimet, situé au 28, boulevard des Belges, est racheté par la Ville en 1909 pour y transférer les collections du muséum d’Histoire naturelle qui cohabitait jusqu’à cette date avec celui des Beaux-Arts, dans le palais Saint-Pierre, place des Terreaux.

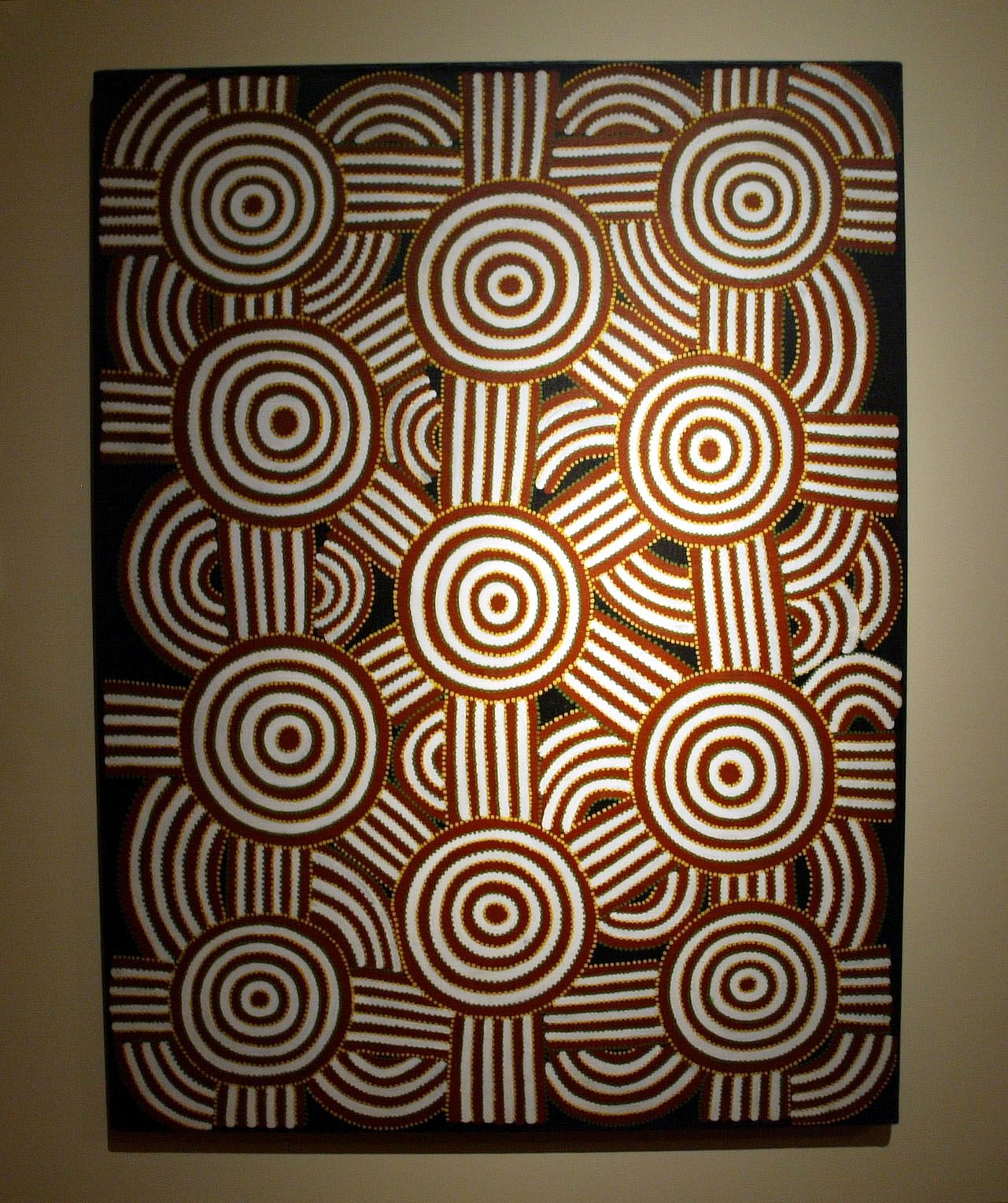

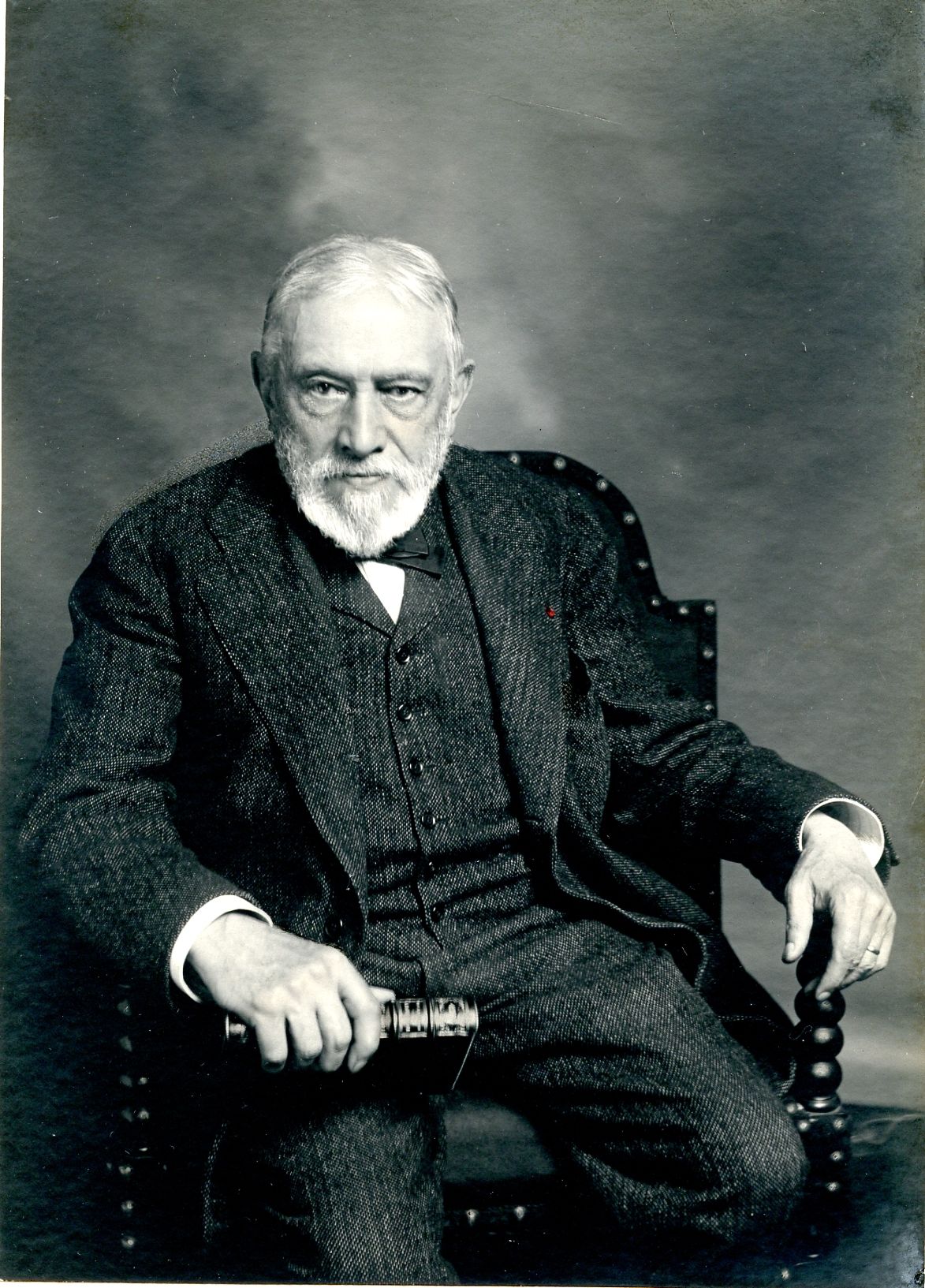

Le musée des Confluences est l'héritier de plusieurs institutions. Il agrège aujourd'hui plusieurs collections: les curiosités rassemblées au XVIIe siècle par deux frères (Gaspard de Liergues et Balthasar de Monconys), la collecte d’objets par l’Œuvre de la propagation de la foi, fondée par Pauline Jaricot en 1822, le musée colonial de Lyon (créé par le maire Edouard Herriot en 1927) et le musée des Religions (principalement d’art asiatique) fondé en 1879 par l’industriel Émile Guimet, de retour d’une mission en Orient. Mais sa faible fréquentation conduit ce dernier à transférer ses collections à Paris dans l’actuel musée national des Arts asiatiques/Guimet.

A lire aussi => Du bleu Guimet aux musées, histoire d’une saga familiale lyonnaise

En 1909, la ville de Lyon avait racheté un bâtiment (une ancienne patinoire, située 28 boulevard des Belges, Lyon 6e) pour y transférer les collections du muséum d’Histoire naturelle, qui cohabitait jusqu’à cette date avec celui des Beaux-Arts, dans le palais Saint-Pierre, place des Terreaux (Lyon 1er ).

Le maire Édouard Herriot convainc alors Émile Guimet de déposer près de 3 000 objets et lui confie la direction du musée qui rouvre le 14 juin 1914.

En 1991, l’exploitation du musée Guimet est confiée au Conseil général du Rhône. Baptisé Muséum, il ferme en 2007...

En 2020, il devrait accueillir un atelier de la danse, en liaison avec la Biennale.

Une facture surprise

de 300 millions d'euros

10 ans de retard dans le projet ! Et 300 millions d'euros dépensés au lieu des 61 millions prévus initialement.

Techniquement très complexe, la mise en œuvre de ce bâtiment à l'architecture "déconstructiviste" a rencontré rapidement des difficultés de mise en œuvre. Elles sont liées au site qui n’était pas déterminé au départ. L’endroit finalement choisi s’avère pollué, instable. Il est bordé par une autoroute et deux fleuves, ce qui engendre des travaux supplémentaires.

Dés l'an 2000, un programme prévisionnel est établi à 61millions d’euros pour la construction du futur musée... sans que l’emplacement du bâtiment ne soit défini.

Au final, le coût officiel aura été de 255 millions d’euros hors taxes (soit 300 millions au total sachant que la collectivité récupère la TVA).

Initialement, le projet devait coûter 61 millions d'euros

En 2001, la conception du musée est confiée à l’agence autrichienne Coop Himmelb (l) au, un nom qui signifie «construire le ciel bleu». Elle est réputée pour ses bâtiments à l’architecture déconstruite. Il s’agit de sa première réalisation en France. Parmi ses références figurent The BMW Welt muséum (Munich, Allemagne) et le futur siège de la Banque Centrale Européenne (Francfort, Allemagne) en cours de construction.

Le premier constructeur (Bec Frères Fayat), choisi en 2005, reproche un manque de précision à l’architecte. Les assurances mandatées par les bureaux d’études doutent de la solidité de l’édifice.Il est considéré comme un chantier à risque.

Finalement, Vinci prend le relais en 2010. Tout cela prend du temps et fait croître la facture.

Pourquoi ce nom ?

"Il s’appelle musée des Confluences et il porte bien son nom, estime sa directrice, Hélène Lafont-Couturier. Parce qu’il est situé à la confluence du Rhône et de la Saône. Parce qu’il illustre «la rencontre, l’intelligence des regards croisés» et qu’il est l’héritage de plusieurs institutions."

Le musée est finalement inauguré le 20 décembre 2014, en l'absence du président de la République, du Premier ministre et de la ministre de la Culture.

Cet investissement a été entièrement supporté par le Département du Rhône qui a, depuis, transmis sa compétence à la Métropole (le nouveau Rhône reste au conseil d’administration et supporte les frais de fonctionnement à hauteur de 10 % soit autour 1,5 million d’euros).

En 2017, le Département s'est désengagé du musée.

Un succès culturel et public au delà des espérances

Cinq ans après son ouverture, l'eau a coulé sous le nouveau pont Raymond-Barre - qui relie depuis 2013 Gerland au musée des Confluences - et le musée est devenu un incontournable dans le paysage culturel lyonnais.

Actuellement = > Que renferme la nouvelle expo Prison, au-delà des murs?

Après l'inauguration en 2014, les polémiques autour des dérives budgétaires s'estompent petit à petit. Aujourd’hui, le musée des Confluences s’est imposé dans le paysage lyonnais.

« Quand on a ouvert les portes ce samedi 20 décembre 2014 à 10 heures, on se demandait s’il y aurait du monde, se souvient Hélène Lafont-Couturier, la directrice du Musée des Confluences.

A l'heure actuelle, le musée des Confluences, dont le bâtiment principal s’apparente à un nuage, est le plus fréquenté de France, hors Paris, avec 680 000 visiteurs annuels.

Il attire les jeunes, la classe d’âge la plus représentée chez les visiteurs est celle des 18/30 ans (36 %).

Les raisons : son architecture, parfois décriée, pique la curiosité. Les thèmes des expositions sont variés et décalés (Poison, Prisons, Hugo Pratt, Touaregs…) et les tarifs sont très abordables : 9€ (pour 4 expositions permanentes, 3 temporaires, plus l’accès libre au bâtiment et ses points de vue). L’entrée est gratuite pour les moins de 18 ans et pour les étudiants de 26 ans.

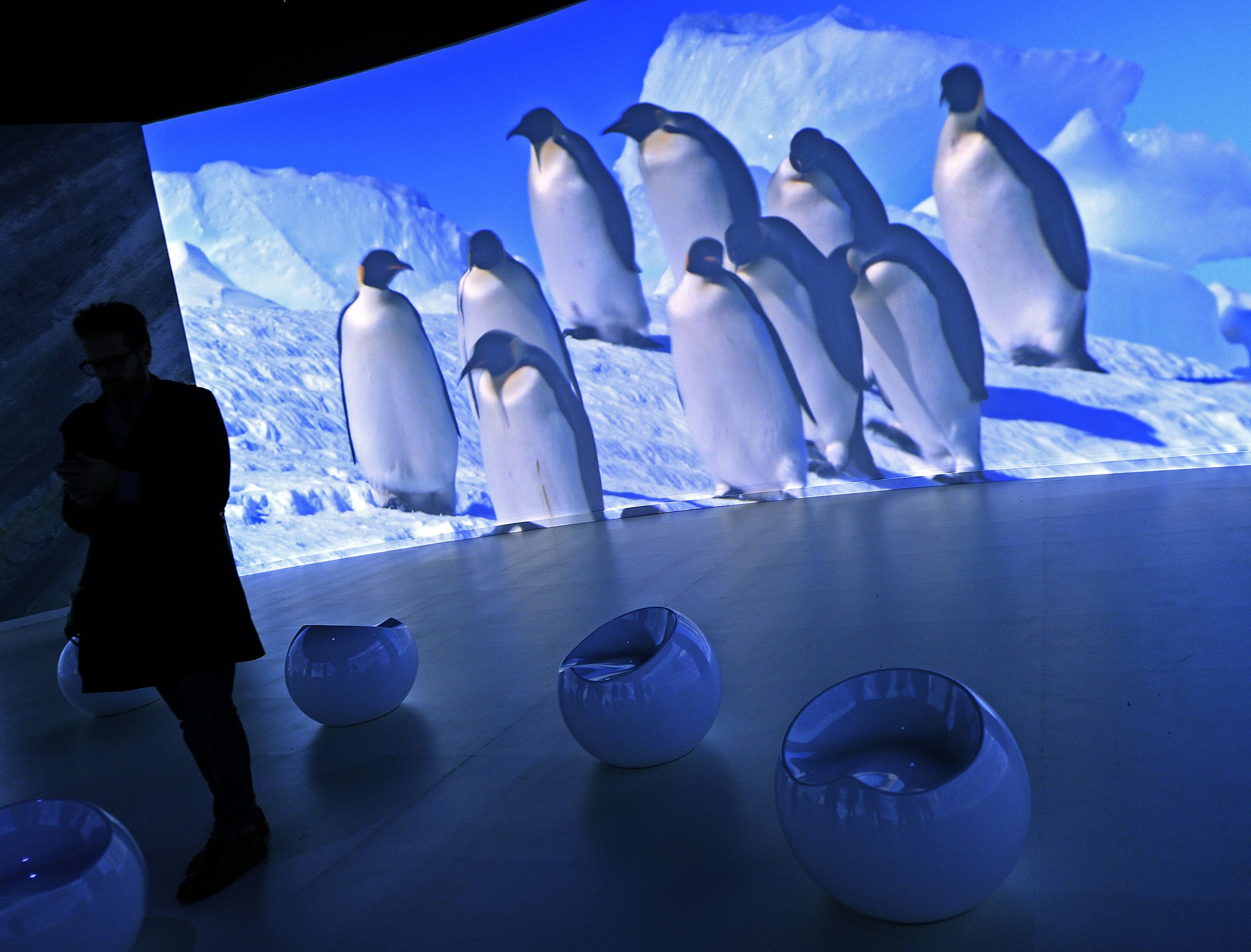

L’exposition Antartica en 2016, une des expositions préférées du public.

Le musée a proposé 26 expositions temporaires depuis son ouverture. Dont la particularité est de durer longtemps (autour de 9 mois, parfois davantage). Celles qui ont le mieux marché (autour de 600 000 visiteurs chacune) : Antartica, aujourd’hui visible à Bruxelles. Elle partira à Montréal de novembre 2020 à avril 2021, puis au Brésil. Et Venenum, qui est actuellement montrée au Québec.

Antoine de Galbert a fait don de sa collection de 520 coiffes au musée des Confluences.

680 000 VISITEURS ANNUELS POUR LE MUSEE LE PLUS VISITÉ DE FRANCE*

(*hors Paris)

Le musée possède 2,4 millions de pièces (sciences naturelles, archéologie, ethnographie). Le fonds continue de s’enrichir grâce à des dons. Comme les 520 coiffes données par Antoine de Galbert que l’on peut voir jusqu’au 15 mars 2020 (Le Monde en tête). Les masques africains d’Ewa et Yves Develon (exposés jusqu’en mai dernier). Ou les 5400 oiseaux d’Hubert Bonnetain qui seront dévoilés en décembre 2020.

Actuellement => Mini-monstres, la nouvelle expo rien que pour les enfants

La Joconde du musée des Confluences: l'homme barbu

« On n’est pas un musée iconique. Notre Joconde, c’est l’homme barbu (un objet funéraire égyptien de 4000 ans avant JC, NDLR) » souligne Hélène Lafont-Couturier, une statuette que convoitait le musée du quai Branly à Paris. Il y a aussi un masque japonais du XVIIIe siècle, du théâtre nô, dont la ressemblance avec le président Chirac frappe le visiteur. Il a pu le découvrir cette année, lors de l’expo Yokainoshima. Aujourd’hui, il est conservé dans les réserves.

Un des moments forts de la vie du musée a été l’installation de la baleine de 17 mètres de long, en avril 2019. Après restauration, elle a été fixée en suspension au niveau 2. On peut l’apercevoir en accès libre. Les Lyonnais ont retrouvé avec plaisir le mammouth de Choulans. Au musée Guimet, « il y avait aussi un renard que l’on pouvait caresser », rappelle Hélène Lafont-Couturier, la directrice. Il pourrait revenir à Confluences car « le toucher permet de développer une compréhension ». Dans la salle Origines, on peut d'ailleurs effleurer des ammonites et des fossiles.

En 2014, la directrice espérait atteindre les 500 000 visiteurs par an pour oublier les polémiques autour du coût. Pari largement gagné.